Pollenanalyse

Schon vor tausenden von Jahren wurde der Honig von den alten Ägyptern als Speise der Götter bezeichnet. Doch Honig ist nicht gleich Honig. Sein breites Spektrum an Farbe, Geschmack, Aroma und Inhaltsstoffen verdankt er dem von den Bienen gesammelten Nektar von unterschiedlichen Blütenpflanzen und Honigtau. Um feststellen zu können, welche Pflanzen die Bienen für ihren Honig besucht haben bzw. welchen Nektar oder Honigtau sie gesammelt haben, ist die Honigpollenanalyse ein unverzichtbares Mittel.

Die Honigpollenanalyse ist neben der sensorischen und der chemisch-physikalischen Untersuchung das dritte Standbein, um die geografische Herkunft und Sortenreinheit eines Honigs festzustellen. Hier wird der Umstand genützt, dass jede Pflanze die von einer Biene besucht wird, ihren Fingerabdruck in Form eines für jede Pflanzenart typischen Pollens im Honig hinterlässt. Aufgrund der Anzahl oder der Zusammenstellung der einzelnen Pollen wird auf die geografische Herkunft und auf die Sortenreinheit des Honigs geschlossen.

Sie dient auch zur Entscheidungsfindung bei der Deklaration als Sortenhonig für Imker:innen, denn im Honigglas muss immer die Honigsorte enthalten sein, die auf dem Etikett angeführt ist. Eine falsche Deklaration kann zu empfindlichen Strafen durch die Lebensmittelbehörde führen.

Wie kommt der Pollen in den Nektar bzw. Honig?

- Primäre Einstäubung: Das ist jener Pollen, der von der Biene im Zuge des Nektarsammelns in den Honig eingebracht wird

- Sekundäre Einstäubung: Pollen, der von der Biene über das Haarkleid oder Pollenhöschen die bei der Verarbeitung des Honigs in die Wabenzelle fällt

- Tertiären Einstäubung: Pollenkörner, die während des Schleuderns oder bei Presshonig durch Bienenbrot in den Honig gelangen.

Durch sekundäre, als auch tertiäre Einstäubung können keine Rückschlüsse auf das Trachtangebot gezogen werden

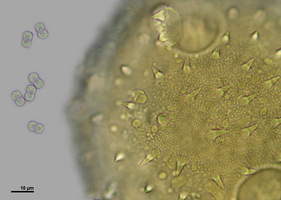

Die Größe eines Pollenkorns bewegt sich zwischen ca. 5 µm (5 tausendstel Millimeter) und 150 µm (Abb.1). In einem Gramm Honig befinden sich ca. 5000 Pollenkörner. Allerdings hinterlässt nicht jede Pflanze gleich viel Pollen im Nektar. Dies hängt vom Blütenstand der Pflanze ab.

Steht die Blüte aufrecht, fällt der Blütenstaub bei Berührung oder Wind nach unten in den Nektar am Blütenboden und wird damit von der Biene beim Nektar sammeln aufgenommen (Abb. 2). Hängt sie nach unten (Abb. 3), fällt der Pollen großteils auf den Blütenrand oder aus der Blüte hinaus. Dadurch bleibt wenig Pollen im Nektar, der von den Bienen in den Bienenstock gebracht wird. Man spricht von über- bzw. unterrepräsentierten Pflanzen. Dieser Umstand wird bei der Beurteilung auf die botanische Herkunft berücksichtigt. (Bandion und Pechhacker, 2003 Methodenbuch zur Honigprüfung in Österreich, ISBN 3-200-00072-4).

Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Pollenspender:

- Nektarpflanzen: Pflanzen, die Nektar und Pollen produzieren (Raps, Sonnenblume, Löwenzahn usw.)

- Nektarlose Pflanzen: Pflanzen die nur Pollen produzieren (Wegerich, Mais, Sauergräser usw.)

- Windblütige Pflanzen: Pflanzen deren Pollen vom Wind vertragen werden und so in den Nektar oder Honigtau gelangen (Fichte, Erle, Birke usw.)

Untersuchungsarten

Wir bieten derzeit drei verschiedene Honigpollenanalysen an:

Orientierende Durchsicht: Dabei werden alle im Honig gefundenen Pollenformen identifiziert und aufgelistet. Vom Honigpräparat wird eine Übersichtsaufnahme erstellt und alle auf dem Foto ersichtlichen Pollen namentlich gekennzeichnet.

Leitpollenanalyse: Hier werden alle im Honig gefundenen Pollenformen identifiziert und 500 Pollen ausgezählt. Alle Pollenformen, die sich in einem Prozentanteil von 3 % bis 45 % und darüber bewegen, werden prozentuell angeführt. Alle Pollenformen, die unter 3 % im Honig vorkommen, werden namentlich aufgelistet. Vom Honigpräparat wird eine Übersichtsaufnahme erstellt und alle auf dem Foto ersichtlichen Pollenformen durch Buchstaben gekennzeichnet und in einer gesonderten Tabelle namentlich angeführt. Dadurch bekommen die Imker:innen einen Überblick über die Pollenformen ihres Honigs und können sie auch den Honigkund:innen zur Verfügung stellen.

Vollanalyse: Bei der Vollanalyse werden alle im Honig festgestellten Pollenformen identifiziert. 1.000 Pollenkörner werden nach bestimmten Richtlinien gezählt, bestimmt aufgelistet und prozentuell angeführt. Vom Honigpräparat wird eine Übersichtsaufnahme gemacht und alle auf dem Foto ersichtlichen Pollen namentlich gekennzeichnet (Bandion und Pechhacker, 2003: Methodenbuch zur Honigprüfung in Österreich, ISBN 3-200-00072-4).

Alle 3 Untersuchungsmethoden werden über die Sonderrichtlinie Imkereiförderung 2020 - 2022 gefördert, müssen jedoch über den jeweiligen Landesverband beantragt und verrechnet werden.

Die Honigsorte muss nicht mit dem von Imker:innen wahrgenommenen Blütenangebot übereinstimmen

Von einem Bienenstand der in einem Obstgarten aufgestellt ist, muss nicht immer „Obsthonig“ geerntet werden, wenn die Bienen lieber das angrenzende Rapsfeld oder den unter den Obstbäumen wuchernden Löwenzahn befliegen, da diese bezüglich des Nektarangebotes attraktiver für die Bienen sind. Auch muss nicht jedes Sonnenblumenfeld „honigen“, wenn Sonnenblumensorte und Wetter nicht mitspielen.

Aufbereitung der Honigproben für die Pollenanalyse

Der Honig aus dem Lagergefäß sollte gut durchmischt und anschließend davon 250 g in ein Honigglas abgefüllt werden. Danach diese Honigprobe an die Untersuchungsstelle schicken:

AGES GmbH

Abteilung Bienenkunde und Bienenschutz

z.H. Sarah Oberleitner

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

Tel. +43 50555 33129

Die Preisliste für Honiguntersuchungen finden Sie im Bereich Downloads.

Beispiele für eine Pollenuntersuchung: AGES-Honig

Lindenblütenhonig vom Standort Spargelfeldstraße (Ernte 2024): Es wurde eine Pollen-Vollanalyse der Honigprobe durchgeführt. Dabei wurden sämtliche Pollenformen identifiziert, aufgelistet und anschließend 1.000 Pollenkörner ausgezählt. Basierend auf dem Ergebnis der Pollenanalyse kann der Honig mit einem Lindenpollen-Anteil von 7,8% als „Lindenblütenhonig“ bezeichnet werden.

Im Zuge der Analyse wurden in der Honigprobe insgesamt 36 verschiedene Pollenformen nachgewiesen. Die Vielfalt der gefundenen Pollen macht den Honig zu einem typischen Honig des nordöstlichen Wiener Stadtrandes: die Bienen haben sowohl von den umliegenden Gärten und Parks als auch auf den Äckern des Marchfeldes gesammelt. Daher befinden sich einerseits Pollen von verschiedenen Obstbäumen, Linden, Ahorn und Flieder, andererseits aber auch Garten-Spargel von den umliegenden Feldern im Honig. Diverse Pollen von Kräutern der Feld- und Wegraine, wie beispielsweise unterschiedliche Kreuzblütengewächse, Korbblütler und Wegerichgewächse ergänzen das Pollenspektrum. Darüber hinaus macht laut unserer Pollenexpertin Sarah Oberleitner aber auch noch ein anderer Pollen den Honig speziell: „Pollen des Götterbaums finde ich hauptsächlich in ostösterreichischen Honigen. Das macht den Honig typisch für Wien.“ Durch diese große Vielfalt an Pollenarten ist der Honig aus der Spargelfeldstraße etwas ganz Besonderes.

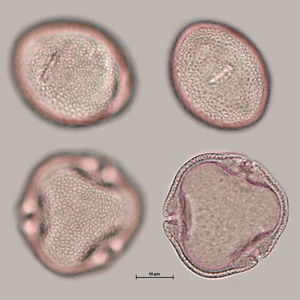

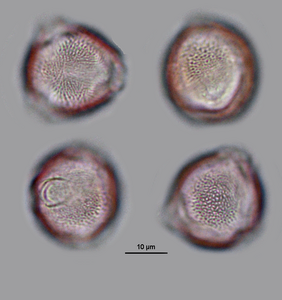

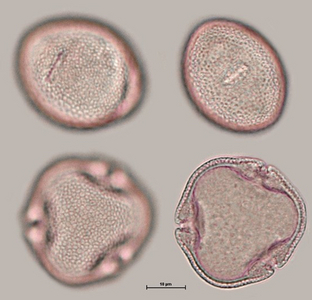

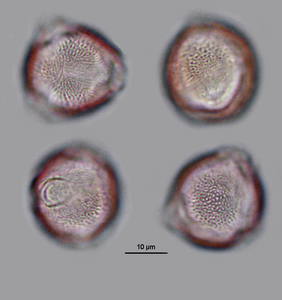

Mit einem Anteil von 25,4% stammt die häufigste Pollenform vom Götterbaum (Ailanthus altissima). Das etwa 21-25µm große Pollenkorn zeichnet sich durch seine runde Form, eine gefurchte Oberfläche und drei Keimstellen, die zu Porenfalten ausgebildet sind, aus (siehe Abbildung).

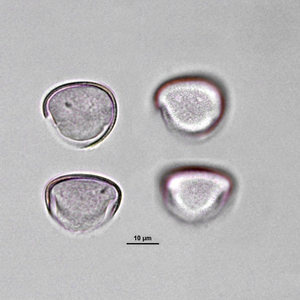

Die namensgebenden Pollen des Honigs, die von Linden (Tilia sp.) stammen sind mit 21-35µm etwas größer. Die Oberfläche ist genetzt und die drei charakteristischen Keimstellen sind als kurze Porenfalten ausgebildet (siehe Abbildung).

Die namentlich zum Standort passenden Pollen des Garten-Spargels (Asparagus officinales) sind rund und etwa 21-25µm groß. Die Oberflächenstruktur ist mit dem Lichtmikroskop nicht eindeutig bestimmbar. Die Keimstelle ist als Falte ausgebildet und befindet sich am distalen Pol des Pollenkorns (siehe Abbildung).

Obwohl die Pollen des Götterbaums in einem größeren Anteil als die Lindenpollen vorhanden sind, kann der Honig dennoch als Lindenblütenhonig bezeichnet werden. Das liegt daran, dass im Lindennektar generell wenige Pollen vorhanden sind. Lindenpollen sind also unterrepräsentiert, weshalb ein Honig bereits ab einem Anteil von 1% Lindenpollen als Lindenblütenhonig deklariert werden darf.

Lindenblütenhonig vom Standort Spargelfeldstraße (Ernte 2023): Es wurde eine Pollen-Vollanalyse des Honigs durchgeführt. Dabei wurden sämtliche Pollenformen identifiziert, aufgelistet und anschließend 1.000 Pollenkörner ausgezählt und nach Häufigkeit gelistet. Aufgrund des Ergebnisses dieser Pollenanalyse kann der Honig als Blütenhonig oder noch genauer als „Lindenblütenhonig“ bezeichnet werden.

Insgesamt sind in unserer Honigprobe 44 verschiedene Pollenformen nachgewiesen worden. Die Vielfalt der gefundenen Pollen macht den Honig zu einem typischen Honig des nordöstlichen Wiener Stadtrandes: die Bienen haben sowohl in den umliegenden Gärten und Parks als auch auf den Äckern des Marchfeldes gesammelt. Daher finden sich sowohl Pollen von Obstbäumen, Flieder, Linden und Robinien als auch Buchweizen und Erdbeere der umliegenden Felder im Honig. Diverse Pollen von Kräutern der Feld- und Wegraine ergänzen das Pollenspektrum. Passenderweise zur Standortadresse Spargelfeldstraße findet sich auch der Pollen des Garten-Spargels in unserem Honig. Wie bereits letztes Jahr macht laut unserer Pollenexpertin Waltraud Auer aber noch ein anderer Pollen den Honig speziell: „Pollen vom Götterbaum finde ich hauptsächlich in ostösterreichischen Honigen, das macht den Honig typisch für Wien.“ Aufgrund der vielen unterschiedlichen identifizierten Pollenarten ist der Honig als etwas Besonderes anzusehen.

Die häufigste Pollenform mit 62,7 % stammt vom Götterbaum (Ailanthus altissima). Beschreibung: runder, etwa 21-25 µm großer Pollen mit einer gefurchten Oberfläche. Keimstellen sind als Porenfalten ausgebildet (siehe Abbildung).

Lindenpollen (Tilia sp.), der namensgebende Pollen des Honigs, wurde mit einer deutlich geringeren Häufigkeit von 5 % nachgewiesen. Beschreibung: runder etwa 21-35 µm großer Pollen mit genetzter Oberfläche. Keimstellen sind als Falten ausgebildet (siehe Abbildung).

Aber warum kann der Honig trotz diesem geringen Anteil an Lindenpollen als Lindenhonig bezeichnet werden? In Lindenblütenhonig ist der Pollen prinzipiell unterrepräsentiert – das heißt, dass der Honig zwar zu einem hohen Prozentsatz aus Lindennektar besteht, aber nur wenige Lindenpollenkörner enthalten sind. Aufgrund dieser Tatsache dürfen Lindenblütenhonige bereits ab 1 % Lindenpollen als Sortenhonig deklariert werden. Darüber hinaus gibt es derzeit in der zugrundeliegenden Beurteilungsliteratur keine Sortenbeschreibung für Götterbaumhonig.

Weitere Anwendungsgebiete

Bei der Untersuchung der Pollen aus dem Haarkleid der Biene, des Honigmagens und auch der Pollenhöschen können die zuletzt angeflogenen Pflanzenarten festgestellt werden. Bei Vergiftungsverdacht können teils Rückschlüsse auf die Herkunft von eingesetzten Wirkstoffen bei bestimmten Kulturen gezogen werden.

Weiters im Bereich der Paläonthologie, Paläobotanik, im Bereich Pflanzensoziologie, der Vegetationsdynamik, der Allergieforschung (Pollenwarndienst) der Klimaforschung und der Kriminalistik. Durch Pollenfunde im Magen-Darmbereich der Gletschermumie Ötzi konnten der Todeszeitpunkt und die letzte Wegstrecke eingegrenzt werden.

Geschichte unserer Pollenanalyse

Im Jahr 1992 haben wir an unserem Institut für Bienenkunde in Lunz am See mit dem Aufbau einer Pollenreferenzsammlung und einige Jahre später mit einer digitalen, für jedermann frei zugänglichen Pollendatenbank (PONET) im Internet begonnen. Durch die dadurch gewonnene Kompetenz konnten wir uns Anfang der 2000er Jahre auch an die Honigpollenanalyse wagen, da dafür langjährige Erfahrung und gute Kenntnis, sowohl der heimischen (allein in Österreich gibt es ca. 2.500 verschiedene Gefäßpflanzen-Arten), als auch der ausländischen Flora notwendig ist.

2021 wurde die Pollendatenbank, in der lichtmikroskopische Aufnahmen von ca. 2.200 verschiedenen Pflanzenarten vorhanden waren, mit der Pollendatenbank der AutPal - Verein zur Förderung der palynologischen Forschung in Österreich, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Abteilung für Strukturelle und Funktionelle Botanik (PalDat), in der rasterelektronen-mikroskopische Aufnahmen von ca. 2.300 verschiedenen Pflanzenarten vorhanden waren, fusioniert. Dadurch entstand PalDat, eine der größten, im Internet frei zugänglichen, Pollendatenbanken der Welt.

Downloads

Aktualisiert: 18.09.2024