AGES-Radar für Infektionskrankheiten - 17.04.2025

Zusammenfassung

Seit 14. April gilt die Grippesaison als beendet. Es war ein intensives Grippejahr, während RSV im Vergleich zu den Vorjahren weniger aktiv war. Die SARS-CoV-2-Aktivität ist seit Monaten sehr gering, in Europa zeigte sich kein saisonales Muster.

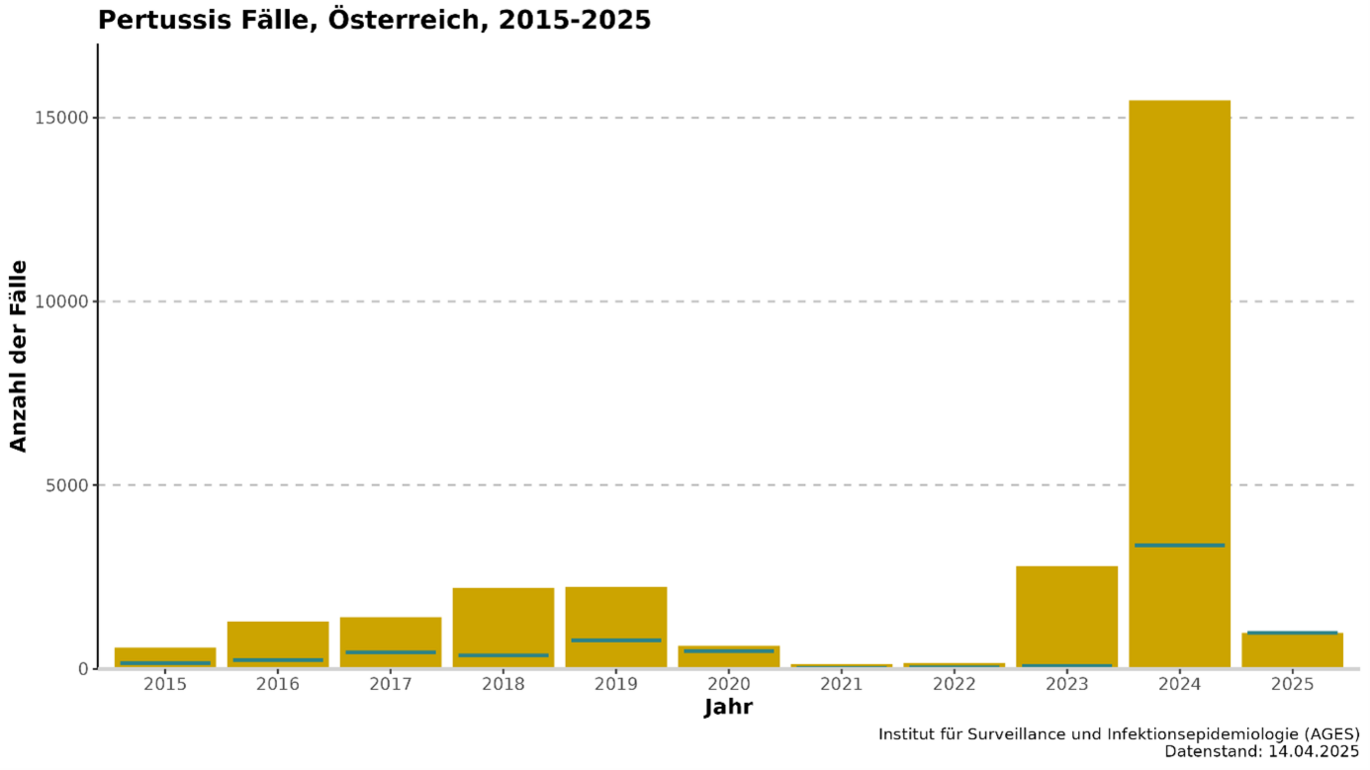

Bei Keuchhustenerkrankungen wurde letztes Jahr ein neuer Höchststand erreicht, es wurden insgesamt 15.465 Fälle gemeldet. Heuer sind es mit Stand 14.04.2025 982.

Die USA hat mittlerweile den dritten Maserntodesfall dieses Jahr gemeldet. Damit sind in den USA seit Anfang 2025 so viele Menschen an Masern verstorben, wie zwischen 2000 und 2024 insgesamt.

Aus Anlass der Europäischen Impfwoche Ende April zeigen wir im Thema des Monats, was in Österreich in dieser Woche geplant ist, und erklären die Rolle der AGES bei Impfungen.

In Lettland kommt es seit März aufgrund von Shigatoxin-bildenden E. coli gehäuft zu schweren Durchfallserkrankungen. Nach der Ursache wird noch gesucht.

In den Meldungen stellen wir die Publikation eines AGES-Mitarbeiters zur Marburg-Virus-Erkrankung vor. Außerdem wurden folgende Jahresberichte von Nationalen Referenzzentralen veröffentlicht: Yersinien und Pneumokokken.

Situation in Österreich

Seit 14.04.2025 gilt die Grippesaison als beendet. Damit geht eine intensive und außergewöhnlich lange Influenzasaison 2024/2025 zu Ende.

Der Beginn der Grippewelle wurde mit 23.12.2024 bestätigt. Den Höhepunkt erreichte die Grippewelle Anfang bis Mitte Februar, mit über 700 Krankenhausaufnahmen in einer Woche.

In dieser Saison kam es recht früh zu einer gleichzeitigen Zirkulation von Influenza A und B, wobei Influenza B schließlich bei der Anzahl der Fälle überwog. Damit nähert sich der Verlauf an die vor-pandemischen Grippesaisonen an.

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) hatte in der Saison 2024/2025 deutlich weniger Auswirkungen als in den letzten Jahren: Während am Höhepunkt der vergangenen Saison 2023/2024 pro Woche über 400 Personen mit RSV ins Krankenhaus aufgenommen wurden, waren es in der aktuellen Saison maximal 172 Aufnahmen pro Woche. Die Aktivität begann mit Anfang Februar spät und hält noch an.

Die SARS-CoV-2-Aktivität stieg bereits ab Sommer 2024 an und erreichte ihren gemäßigten Höhepunkt im Oktober 2024. Mit dem anschließenden Rückgang der SARS-CoV-2-Nachweise spielte das Virus in der restlichen Saison keine maßgebliche Rolle mehr.

Ein ähnliches Bild konnte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union beobachtet werden: Die Saison 2024/2025 zeichnete sich durch eine intensive Influenzasaison und eine simultane RSV-Epidemie aus. Eine SARS-CoV-2-Winterepidemie wurde auch in den restlichen europäischen Ländern nicht beobachtet. Eine eindeutige saisonale Aktivität in den Wintermonaten kann für COVID-19 bisher nicht beobachtet werden.

Mehr Details zur Herbst-/Wintersaison 2024/2025 finden Sie in der Virusepidemiologischen Information der MedUni Wien.

Mehr Informationen zu Influenza gibt es zum Nachhören auch im AGES-Podcast „Mut zum Risiko“: Folge 003 - Influenza & Co: Wie surfe ich sicher durch die Grippe-Welle? - AGES

Aktuelle Informationen zu den Influenza-, RSV- und COVID-19-Impfungen finden Sie unter: Home | Impfen schützt einfach.

Grippe - AGES

RSV - AGES

Coronavirus - AGES

erviss.org

Abwassermonitoring

2025 | MedUni Wien

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 2.791 Fälle in Österreich gemeldet, 2024 waren es 15.465.

Heuer sind es bisher 982 (Stand: 14.04.2025). Das ist etwa ein Drittel des Werts vom Vergleichszeitraum des Vorjahres. Abbildung 1 zeigt die Zahl der Fälle seit 2015. Die grüne Linie markiert die Zahl der Fälle mit Stichtag 14.04., was den Vergleich zur aktuellen Situation ermöglicht.

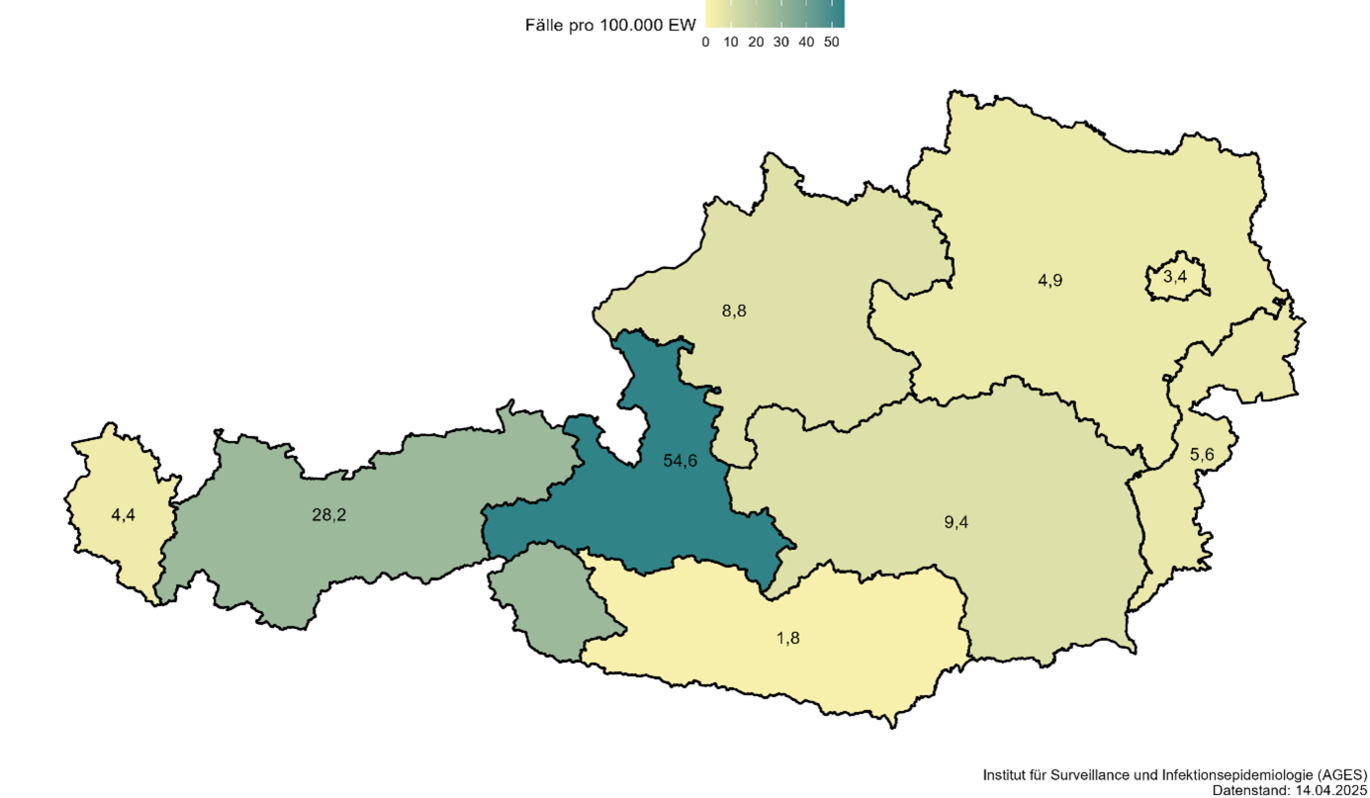

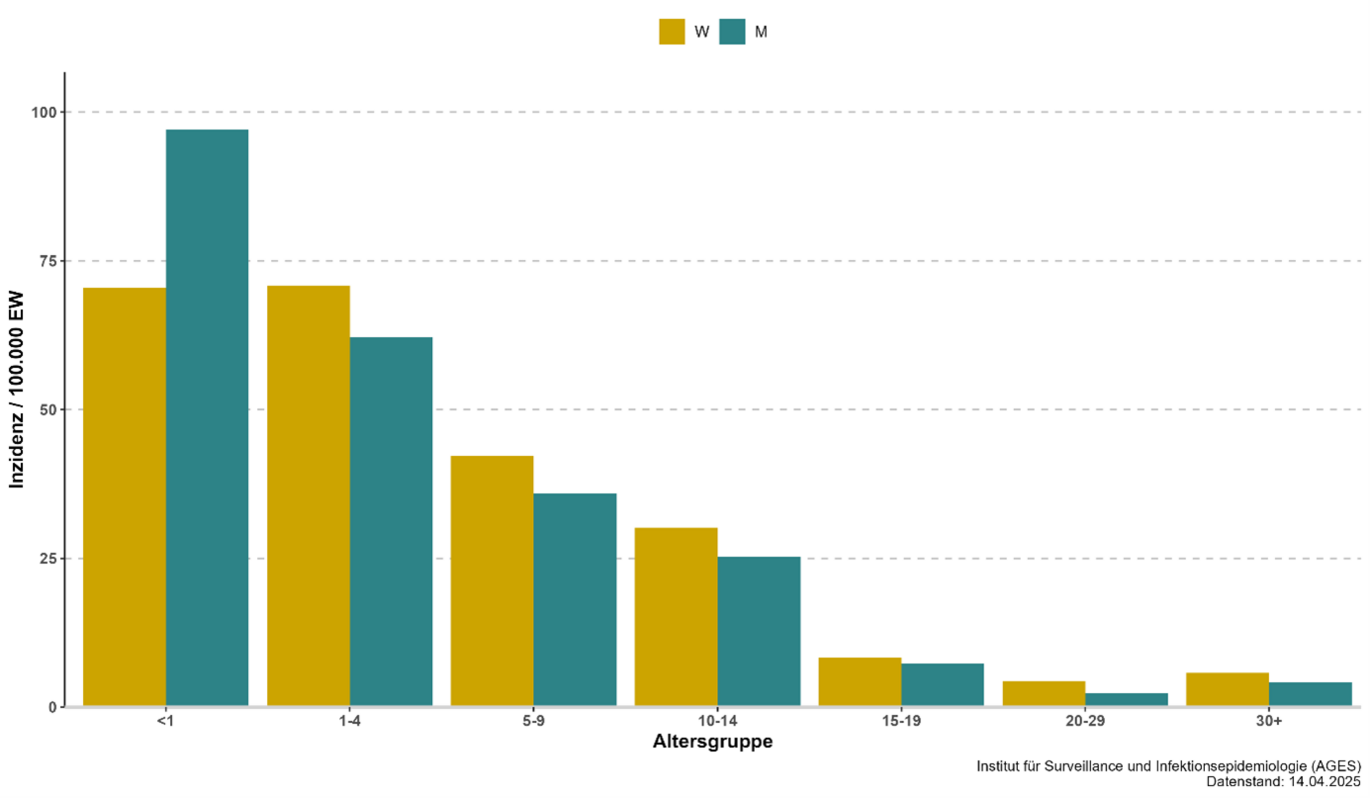

Die Fälle pro 100.000 Einwohner:innen für jedes Bundesland für das Jahr 2025 sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Altersverteilung (Abbildung 3) zeigt, dass vor allem Kleinkinder stark betroffen sind.

Um Säuglinge in den ersten Lebensmonaten zu schützen, wird insbesondere schwangeren Frauen im letzten Schwangerschaftsdrittel die Impfung nahegelegt, unabhängig vom Abstand zur letzten Pertussis-Impfung. Dadurch erhalten Neugeborene durch mütterliche Antikörper einen Schutz.

Weiterführende Informationen zur Pertussis-Impfung finden Sie im Impfplan Österreich 2024/2025 Version 1.1 (www.sozialministerium.at).

Keuchhusten (Pertussis) - AGES

Internationale Ausbrüche

In den USA ist Anfang April ein weiteres Kind an Masern verstorben. Damit wurden seit Beginn 2025 insgesamt drei Todesfälle im Zuge der aktuellen Masernausbrüche in den USA gemeldet. Auch in Mexiko gibt es einen Ausbruch, der laut ersten Analysen mit dem in Texas in Verbindung stehen dürfte und bei dem bisher ein ungeimpfter Mann verstorben ist.

Diese Anzahl an Todesfällen in der kurzen Zeit ist außergewöhnlich. Normalerweise kommt es pro 1.000 ungeimpften Fällen zu 1 bis 3 Todesfällen. Bisher wurden seit Beginn des Jahres 712 Masernfälle in den USA gemeldet, 97 % davon sind ungeimpft oder haben einen unbekannten Impfstatus (1 % haben eine MMR-Dosis erhalten, 2 % haben zwei MMR-Dosen erhalten) (CDC, Stand: 10.04.2024). Im Vergleich dazu wurden letztes Jahr 285 Masernfälle in den USA gemeldet. Drei Todesfälle könnten ein statistischer Ausreißer sein, aber es ist auch denkbar, dass bei weitem nicht alle Infektionen erfasst werden.

In Europa ist die gemeldete Anzahl an Masern-Erkrankungen für das Jahr 2024 die höchste seit 25 Jahren. Im Jahr 2024 wurden in der WHO Region Europa 127.350 Masernfälle gemeldet, doppelt so viele wie im Jahr 2023. Die Impfquote war während der Pandemie stark gesunken und ist seitdem noch nicht auf das Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt.

Faktoren, die derzeit zu dieser starken Zunahme an Masernfällen führen, sind niedrige Impfquoten, das Misstrauen der Bevölkerung in Gesundheitsbehörden, sowie Impfskepsis und kursierende Falschinformationen. US-Gesundheitsminister Robert Francis Kennedy Junior, der in der Vergangenheit aktiv als Impfgegner aufgetreten ist, hat öffentlich Vitamin A oder Lebertran für die Behandlung von Masern empfohlen. Im Anschluss an diese Stellungnahme mussten in Texas mehrere Kinder mit einer Vitamin-A-Vergiftung behandelt werden, nachdem sie wegen Masernkomplikationen ins Krankenhaus eingeliefert worden waren. Vitamin A wird von Ärzt:innen nur in speziellen Fällen kontrolliert eingesetzt, wenn Patient:innen einen Mangel aufweisen, aber nicht zur allgemeinen Behandlung. Bei einer Selbsteinnahme besteht die Gefahr einer Überdosierung und damit einer Vergiftung, die die Leber schädigen kann.

Masern sind eine hochansteckende Viruserkrankung, die sich durch Fieber, Husten, sowie einen charakteristischen Hautausschlag auszeichnet. Es kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen, wie Entzündungen der Lunge und des Gehirns kommen. Das Masernvirus wird hauptsächlich durch Tröpfchen beim Husten oder Niesen übertragen werden.

In Österreich wurden heuer bisher 82 Fälle gemeldet (Stand: 16.04.2025).

Die wirksamste Möglichkeit, sich vor einer Maserninfektion zu schützen, ist die Impfung. Ab dem vollendeten 9. Lebensmonat sind insgesamt zwei Impfdosen allgemein empfohlen. Die Impfung ist Teil des kostenfreien Impfprogramms des Bundes, der Bundesländer und der Sozialversicherungen und steht an öffentlichen Impfstellen für alle Altersgruppen kostenfrei zur Verfügung.

Mehr Informationen zur Masernimpfung finden Sie unter:

Masern-Mumps-Röteln (MMR) - Impfservice Wien

Es ist ratsam den eigenen Impfstatus zu kontrollieren und gegebenenfalls Impfungen aufzufrischen.

Masern - AGES

Measles - United States of America

Measles Cases and Outbreaks | Measles (Rubeola) | CDC

European Region reports highest number of measles cases in more than 25 years – UNICEF, WHO/Europe

Ende März wurde das Aviäre Influenza-Virus A(H5N1) erstmals in einem Schaf im Vereinigten Königreich nachgewiesen. In der Umgebung war zuvor schon Geflügel positiv getestet worden. Mit dem Schaf reiht sich eine weitere Tierart in die Liste der Tiere, bei denen eine Infektion mit dem Aviären Influenza-Virus A(H5N1) nachgewiesen wurde. Noch nie zuvor gab es so viele unterschiedliche Wirte, in denen H5N1 gefunden wurde. In den USA haben sich seit März 2024 unter anderem Milchkühe, Schweine, Katzen und Nagetiere mit dem Aviären Influenza-Virus A(H5N1) infiziert. Auch in Europa gab es in den letzten Jahren schon Fälle der Aviären Influenza bei Frettchen und Füchsen in Pelzfarmen. Diese Bandbreite an Wirten zeigt, dass das Virus sich rasch anpassen kann. Mit jedem weiteren infizierten Tier steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es in Kontakt mit Menschen kommt und den Sprung auf einen humanen Wirt schafft.

In den USA wurden seit letztem Jahr 70 Menschen positiv auf das Aviäre Influenza-Virus A(H5N1) getestet, eine Person ist Anfang 2025 daran verstorben. Die meisten hatten sich entweder bei erkrankten Milchkühen oder erkranktem Geflügel angesteckt (CDC, Stand: 14.04.2025).

In Mexiko wurde Anfang April erstmals eine A(H5N1)-Infektion bei einem Menschen, einem dreijährigen Kind, nachgewiesen. Das Mädchen ist wenig später an der Infektion verstorben. Wie es sich angesteckt hat, wird noch untersucht.

Eine fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung wurde nicht nachgewiesen. In Europa gibt es keine Fälle der Vogelgrippe beim Menschen. Weiterhin gilt das Infektionsrisiko für die allgemeine Öffentlichkeit in Europa als gering, für beruflich Exponierte als gering bis mittelmäßig.

In Lettland wurden seit Anfang März 58 Krankheitsfälle gemeldet, die sich mit Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC) infiziert hatten (Stand: 03.04.2025). Bei der Mehrzahl der Betroffenen handelt es sich um Kinder.

Bakterien der Art Escherichia coli gehören zur normalen Darmflora beim Menschen. Manche E. coli Bakterien erwerben die Fähigkeit ein bestimmtes Toxin zu bilden, das Shigatoxin, und können damit Krankheiten beim Menschen auslösen; sie werden entsprechend Shigatoxin-bildende E. coli (STEC) genannt. Eine Infektion erfolgt üblicherweise über kontaminierte Lebensmittel oder Wasserquellen.

Bei der Erkrankung kommt es zu wässrigem Durchfall, der nach einigen Tagen oft blutig werden und von starker Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen begleitet sein kann. Bei circa 5-10 % der Erkrankten, besonders bei Kleinkindern, kann es zu einer Folgeerkrankung kommen, dem lebensbedrohlichen hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS). HUS führt zu Nierenversagen, Blutarmut und anderen schweren Symptomen.

Das lettische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (SPKC) führt Untersuchungen durch. Es wurden bereits groß angelegte Maßnahmen ergriffen: Betroffene werden befragt, Kontaktpersonen identifiziert und die Erreger werden analysiert. Die ersten Ergebnisse aus dem Labor liegen vor, es wurden zwei STEC-Serotypen (O103 und O26) identifiziert. Noch ist nicht geklärt, ob es sich um zwei getrennte Ausbrüche mit zwei unterschiedlichen kontaminierten Produkten handelt oder um einen kombinierten Ausbruch, bei dem ein einzelnes Produkt mit verschiedenen Krankheitserregern kontaminiert ist.

Epidemiologische Untersuchung von E. coli-Infektionsfällen geht weiter | Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten

Thema des Monats

Die Europäische Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO – World Health Organization) veranstaltet jährlich die Europäische Impfwoche (EIW), um die Bedeutung von Impfungen für die Krankheitsprävention und den Schutz von Menschenleben hervorzuheben. Die Kampagne läuft dieses Jahr unter dem Motto „Impfungen für alle sind menschlich möglich“ und setzt den Fokus, niemanden bei den Bemühungen um den Schutz der öffentlichen Gesundheit durch Impfungen zurückzulassen.

Aktionen in Österreich

Die Impfwoche steht unter dem Schwerpunkt MMR (Masern-Mumps-Röteln) und DTPP (Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio), besonders aufgrund der hohen Fallzahlen im Jahr 2024 bei Masern und Pertussis. In Österreich greifen einige Bundesländer die EIW auf und setzen vermehrt auf Information, Aufklärung und Impfangebote. So gibt es in Oberösterreich bereits Impfaktionen in den Gemeinden Urfahr-Umgebung, Eferding, Lichtenberg oder Steyr. Kärnten setzt Schwerpunkte mit verlängerten Öffnungszeiten und einer „ImpfBERATUNGSWoche“ in den Gesundheitsämtern. Tirol setzt vermehrt auf lange Impfnachmittage an unterschiedlichen Tagen in den Gesundheitsreferaten der Bezirkshauptmannschaften/Stadtmagistrat und der Abteilung Öffentliche Gesundheit. Auch Wien startet eine vierwöchige Impfaktion und bietet Impfungen gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) im Impfservice TownTown an.

Service: Impfangebote in den Bundesländern:

- Burgenland: Impfungen - Land Burgenland

- Kärnten: Themen A-Z - Land Kärnten (ImpfBERATUNGSWoche)

- Niederösterreich: Impfungen - Land Niederösterreich

- Oberösterreich:

- Tirol: Europäische Impfwoche 2025 | Land Tirol

- Vorarlberg: Vorarlberg impft; Ärztekammer für Vorarlberg

- Wien:

Österreich im internationalen Vergleich

In Österreich werden manche Impflücken größer, was sehr konkrete Folgen mit sich bringt. Wenn es in der Bevölkerung größere Gruppen gibt, die keinen Impfschutz haben, werden Ausbrüche wahrscheinlicher und zählen mehr Betroffene. So erklären sich beispielsweise die steigenden Masern-Fallzahlen, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und aktuell auch in den USA.

93 % der Fünfjährigen in Österreich haben die empfohlenen zwei Impfdosen erhalten. Österreich liegt bei der Masern-Impfung über dem EU-Durchschnitt von 88%, aber unter dem empfohlenen Wert von 95 % für den Bevölkerungsschutz.

In der Grippesaison 2021/22 lag die Influenza-Impfquote bei Personen ab 65 Jahren in Österreich bei 22 %. Dies ist im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 48 % deutlich niedriger. Österreich befindet sich damit unter den EU-Mitgliedstaaten mit den niedrigsten Impfquoten.

Österreich liegt bei der HPV-Impfquote im unteren Drittel der EU-Mitgliedstaaten. Im Jahr 2021 hatten rund 53 % der 15-jährigen Jungen und Mädchen beide Dosen des HPV-Impfstoffs erhalten. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 9. bis zum 21. Geburtstag ist die HPV-Impfung kostenlos. Mit einem befristeten Angebot bis 31.12.2025 ist es für Personen nach dem 21. bis zum 30. Geburtstag möglich, die HPV-Impfung gratis nachzuholen. Danach sind aktuell in der Nachhol-Impfaktion für die Altersgruppe 21 bis 30 Jahre keine gratis HPV-Impfungen mehr vorgesehen, auch keine Zweitimpfungen. Bis zum 30. Geburtstag sind zwei HPV-Impfungen im Abstand von mindestens 6 bis maximal 12 Monaten empfohlen. Um beide Teilimpfungen gratis zu erhalten, sollten Personen im Alter von 21 bis 30 Jahren ihre erste Impfung also vor Ende Juni 2025 erhalten.

Nähere Informationen zur HPV-Impfung finden Sie unter: impfen.gv.at/hpv

Die Rolle der AGES

Die AGES spielt eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit Impfungen in Österreich. In der EU wird das Zulassungsverfahren für COVID-19-Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA - European Medicines Agency) koordiniert. Bei der fachlichen Begutachtung sind die nationalen Arzneimittelbehörden eingebunden, in Österreich ist dies die AGES. Darüber hinaus führt die AGES wissenschaftliche Studien durch, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen zu untersuchen. Ein Beispiel hierfür ist eine Studie zur Wirksamkeit von COVID-19-Impfungen, die zeigte, dass geimpfte Personen ein geringeres Risiko für erneute Infektionen hatten.

Zusätzlich ist in Österreich eine Chargenfreigabe durch ein behördlich ernanntes Arzneimittelkontrolllabor notwendig. Die AGES betreibt ein solches Labor, das OMCL – Official Medicines Control Laboratory. Eine Charge ist eine im Zuge eines einheitlichen Herstellungsvorgangs produzierte Menge eines Impfstoffs.

Das Nationale Impfgremium (NIG)

Das Nationale Impfgremium (NIG) in Österreich ist eine Kommission, die alle Impfempfehlungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) für Österreich erstellt. Das Gremium setzt sich aus Expert:innen verschiedener Fachbereiche zusammen, darunter Allgemeinmedizin, Epidemiologie, Immunologie und öffentliche Gesundheit. Von Seiten der AGES sind Barbara Tucek, Daniela Philadelphy und Bernhard Benka Mitglieder des NIG.

Meldungen

Anfang April wurde ein wissenschaftlicher Artikel zur Marburg-Fieber (MVD – Marburg Virus Disease) veröffentlicht, an dem der AGES-Mitarbeiter Ziad El-Khatib mitgewirkt hat.

In der Studie geht es um die Früherkennung der Marburg-Virus-Erkrankung in Ruanda. Die frühen Symptome der MVD sind unspezifisch und ähneln anderen Krankheiten wie Malaria, was die Diagnose erschwert. Ziel der Studie war ein besseres Verständnis der MVD-Symptome, um die Früherkennung zu verbessern. Dafür wurden Daten von 6.613 Verdachtsfällen während eines Ausbruchs in Ruanda im Jahr 2024 analysiert. Ein Ergebnis war, dass hämorrhagische Symptome für die frühe Erkennung weniger geeignet sind als konstitutionelle (Fieber, etc.) und gastrointestinale.

Refining early detection of Marburg Virus Disease (MVD) in Rwanda: Leveraging predictive symptom clusters to enhance case definitions - ScienceDirect

Am 24.03. findet jährlich der Welttuberkulosetag statt. Das Datum markiert den Tag im Jahr 1882, an dem Dr. Robert Koch bekannt gab, dass er das Bakterium, das Tuberkulose verursacht, entdeckt hatte.

Tuberkulose (TB) ist weltweit die häufigste tödlichste Infektionskrankheit beim Menschen, auch wenn sie diesbezüglich während der Pandemie von COVID-19 kurzfristig abgelöst wurde. Im Jahr 2023 starben weltweit 1,25 Millionen Menschen an TB. TB wird durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis ausgelöst und betrifft hauptsächlich die Lunge.

Leider zeigen sich auch in Europa negative Entwicklungen:

- Zum ersten Mal seit 20 Jahren steigt die Zahl der TB-Fälle an, im EU/EWR-Raum gab es eine Zunahme von vier Prozent.

- Bei Kindern betrug der Anstieg sogar zehn Prozent, was als Hinweis auf aktuelle Ansteckungen und somit Versäumnisse bei Prävention und Diagnose gesehen wird.

- Antibiotikaresistenz bleibt eine Herausforderung: Zwar gab es Fortschritte, wenn es darum geht, solche Fälle aufzuspüren, aber die Erfolgsraten in der Behandlung bleiben niedrig.

- TB trifft weiterhin besonders vulnerable Gruppen, etwa Menschen mit HIV oder mit schlechtem Zugang zum Gesundheitssystem.

Das große Ziel der WHO ist es, bis 2030 die weltweiten TB-Todesfälle um 90 % und die weltweite TB-Inzidenz um 80 % zu reduzieren, doch derzeit hinkt man diesem Ziel hinterher, auch in Österreich. Heuer wurden bisher 85 Fälle gemeldet, was leicht unter dem Median der letzten Jahre liegt (siehe Download Tabelle).

Am 13.03.2025 ist der Jahresbericht 2024 der Nationalen Referenzzentrale für Pneumokokken erschienen. Im Jahr 2024 wurden 812 invasive Pneumokokken-Erkrankungen (IPE) durch das epidemiologische Meldesystem registriert. 57 Personen sind an ihrer Erkrankung verstorben. Damit setzt sich ein in den letzten Jahren aufsteigender Trend weiter fort.

Verteilung der Serotypen

Von den 812 registrierten Fällen einer IPE konnte bei 802 (98,8 %) der Serotyp bestimmt werden. Es wurden 43 verschiedene Serotypen identifiziert.

Empfohlene und neue Impfung

Die Impfung für Kinder mit dem 15-valenten Konjugatimpfstoff ist in den ersten beiden Lebensjahren kostenfrei im Rahmen des Kinderimpfprogramms verfügbar. Es sollten insgesamt drei Impfungen im 3., 5. sowie 12.-14. Lebensmonat verabreicht werden.

Der österreichische Impfplan des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Impfplan Österreich 2024/2025, Version 1.1) empfiehlt aktuell gesunden Erwachsenen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr eine sequenzielle Impfung mit dem 15-valenten (PCV15) oder 20-valenten (PCV20) (PCV20) Konjugatimpfstoff und nach ≥1 Jahr mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff (PPV23).

50,5 % der 2024 registrierten Pneumokokken-Serotypen in der Altersgruppe 60+ wären theoretisch durch den für Erwachsene empfohlenen Impfstoff PCV15 bzw. 62,9 % durch den Impfstoff PCV20 und 67,6 % durch den Impfstoff PPV23 abgedeckt gewesen. Ein neuer, von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA bereits positiv beurteilter 21-valenter Konjugatimpfstoff (PCV21) für Erwachsene, hätte 80,7 % der in Österreich 2024 vorgekommenen IPE-Serotypen in der Altersgruppe 60+ abgedeckt.

Seit 01.04.2025 werden auf dem SARI-Dashboard auch Aufnahmen mit der Diagnose „Pneumokokken-Pneumonie“ ausgewiesen.

Pneumokokken - AGES

Am 13.03.2025 ist der Jahresbericht 2024 der Nationalen Referenzzentrale für Yersinien erschienen. Im Jahr 2024 wurde eine Zunahme der Anzahl eingesandter humaner Erstisolate um 17 % im Gegensatz zum Vorjahr registriert. Von 225 Humanisolaten wurden 98 pathogen und 127 als apathogen klassifiziert.

Die Inzidenz der durch die Referenzzentrale kulturell bestätigten Yersiniosen lag im Jahr 2024 bei 1,07 pro 100.000 Einwohner:innen. Von den 96 pathogenen, also krankheitserregenden, Y. enterocolitica Isolaten waren 18 resistent gegenüber Amoxicillin / Clavulansäure. Gegen Ampicillin waren alle pathogenen Y. enterocolitica Isolate resistent.

Zur Gattung Yersinia gehören 14 Spezies, von denen drei Arten als für Menschen relevante Krankheitserreger gelten: Y. pestis, Y. pseudotuberculosis und Y. enterocolitica. Y. pestis kommen in Österreich endemisch nicht vor und werden von der Referenzzentrale der AGES am Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Wien abgedeckt.

Am 14.04.2025 hat der Lebensmittelhersteller Wojnar‘s eine Rückrufaktion für mehrere Hummus-Sorten und Chargen ausgerufen. Grund war, dass bei einer internen Qualitätskontrolle im Rohstoff Tahin Salmonellen gefunden wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit Salmonellen belastete Produkte in den Handel gekommen sind. Die Produkte waren in Österreich vorübergehend in Filialen von Kröswang, Wedl, Kastner, Transgourmet, Eurogast, Nöm Gast und Julius Kiennast erhältlich. Sie können in den jeweiligen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Eine detaillierte Liste der betroffenen Produkte und Chargen finden Sie auf unserer Website.

Ob es mit diesen Produkten in Zusammenhang stehende Salmonellenerkrankungen gibt, muss erst noch durch Laboruntersuchungen festgestellt werden (Stand: 16.04.2025).

Fachbegriff Epidemiologie

Sie gibt an, wie groß der Anteil der gegen eine bestimmte Krankheit geimpften Personen in einer Population ist, oft auch als „Durchimpfungsrate“ oder „Durchimpfungsgrad“ bezeichnet. Bei manchen Krankheiten, wie etwa den Masern, gibt es eine kritische Impfquote: Wenn mehr als ein gewisser Anteil der Bevölkerung geimpft wäre, könnte die Krankheit eliminiert werden. Bei Masern wäre dafür eine Impfquote von 95 % notwendig.

Über das Radar

Das AGES-Radar für Infektionskrankheiten erscheint monatlich. Ziel ist es, der interessierten Öffentlichkeit einen raschen Überblick zu aktuellen Infektionskrankheiten in Österreich und der Welt zu geben. Die Krankheiten werden kurz beschrieben, die aktuelle Situation wird geschildert und, wo es sinnvoll und möglich ist, wird das Risiko eingeschätzt. Links führen zu tiefergehenden Informationen. Im "Thema des Monats" wird jeweils ein Aspekt zu Infektionskrankheiten genauer betrachtet.

Wie wird das AGES-Radar für Infektionskrankheiten erstellt?

Wer: Das Radar ist eine Kooperation der AGES-Bereiche „Öffentliche Gesundheit“ und Risikokommunikation.

Was: Ausbrüche und Situationsbewertungen von Infektionskrankheiten:

- National: Basierend auf Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS), der Ausbruchsabklärung und regelmäßigen Berichten der AGES und der Referenzlabore

- International: Basierend auf strukturierter Recherche

- Thema der Woche (Jahresplanung)

- Meldungen zu wissenschaftlichen Publikationen und Events

Weitere Quellen:

Akute infektiöse respiratorische Erkrankungen treten in der kalten Jahreszeit vermehrt auf, darunter COVID-19, Influenza und RSV. Diese Erkrankungen werden über verschiedene Systeme beobachtet, wie dem Diagnostischen Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ), dem ILI-(Influenza-like-Illness)-Sentinel-System und dem Österreichischen RSV-Netzwerk (ÖRSN). Die Situation in den Krankenhäusern wird über das SARI-(Schwere Akute Respiratorische Erkrankungen)-Dashboard erfasst.

Österreichische Labore schicken SARS-CoV-2-Proben zur Sequenzierung an die AGES. Die Ergebnisse der Sequenzierung werden regelmäßig auf der AGES-Website veröffentlicht.

Für die internationalen Berichte werden Gesundheitsorganisationen (WHO, ECDC, CDC, …) Fachmedien, internationale Presse, Newsletter und Social Media routenmäßig beobachtet.

Für Infektionserkrankungen in Österreich erfolgt die Einschätzung der Situation durch die Expert:innen der AGES, ebenso für internationale Ausbrüche, für die keine Einschätzung von WHO oder ECDC vorliegen.

Disclaimer: Die Themen werden nach redaktionellen Kriterien ausgewählt, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Anregungen und Fragen an: wima@ages.at

Da die Antwort auf Anfragen ebenfalls zwischen allen Beteiligten (Wissensmanagement, INFE, Risikokommunikation) abgestimmt wird, bitten wir um etwas Geduld. Eine Antwort erfolgt innerhalb einer Woche.

Das nächste AGES-Radar erscheint am 15.05.2025.

Daten anzeigepflichtiger Erkrankungen

Fallzahlen anzeigepflichtiger Erkrankungen nach Epidemiegesetza, dargestellt sind die Zahlen für den Vormonat und, jeweils für die Zeitspanne vom Jahresbeginn bis zum Ende des Vormonats, die Zahlen für das aktuelle Jahr, für das Vorjahr, sowie der Median der letzten 5 Jahre zum Vergleich (Epidemiologisches Meldesystem, Stand: 16.04.2025).

| Krankheitserreger | 2025 | 2024 | 2020-2024 (Median) | |

|---|---|---|---|---|

| Mrz | Jan-Mrz | Jan-Mrz | Jan-Mrz | |

| Amöbenruhr (Amöbiasis) | 0 | 0 | 4 | 2 |

| Botulismus b | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Brucellose | 0 | 2 | 2 | 2 |

| Campylobakteriose b | 294 | 1.092 | 1.300 | 1.201 |

| Chikungunya-Fieber | 0 | 0 | 3 | 0 |

| Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Clostridioides difficile Infektion, schwerer Verlauf | 74 | 260 | 208 | 159 |

| Dengue-Fieber | 21 | 43 | 63 | 28 |

| Diphtherie | 0 | 2 | 1 | 1 |

| Ebola-Fieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Echinokokkose durch Fuchsbandwurm | 2 | 6 | 8 | 3 |

| Echinokokkose durch Hundebandwurm | 0 | 4 | 7 | 8 |

| Fleckfieber (Rickettsiose durch R. prowazekii) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | 0 | 1 | 3 | 1 |

| Gelbfieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haemophilus influenzae, invasiv a | 8 | 43 | 40 | 18 |

| Hantavirus-Erkrankung | 0 | 6 | 7 | 7 |

| Hepatitis A | 14 | 28 | 16 | 12 |

| Hepatitis B | 76 | 248 | 317 | 243 |

| Hepatitis C | 90 | 274 | 305 | 249 |

| Hepatitis D | 1 | 1 | 3 | 3 |

| Hepatitis E | 6 | 20 | 15 | 15 |

| Keuchhusten (Pertussis) | 245 | 926 | 2.762 | 72 |

| Kinderlähmung (Poliomyelitis) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lassa-Fieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Legionärskrankheit (Legionellose) d | 20 | 88 | 54 | 44 |

| Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leptospirose | 1 | 2 | 9 | 1 |

| Listeriose b | 2 | 7 | 15 | 7 |

| Malaria | 4 | 15 | 13 | 13 |

| Marburg-Fieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Masern | 20 | 75 | 378 | 25 |

| Meningokokken, invasiv c | 7 | 16 | 6 | 5 |

| Middle East Respiratory Syndrome (MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Milzbrand (Anthrax) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mpox e | 1 | 6 | 7 | 0 |

| Norovirus-Gastroenteritis b | 512 | 1.786 | 1.532 | 769 |

| Paratyphus | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pest | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pneumokokken, invasiv c | 109 | 378 | 335 | 208 |

| Pocken | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Psittakose | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Rotavirus-Gastroenteritis b | 161 | 378 | 335 | 208 |

| Rotz (Malleus) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Röteln | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rückfallfieber | 0 | 0 | 0 | 0 |

| STEC/VTEC b | 62 | 173 | 98 | 59 |

| Salmonellose b | 51 | 153 | 190 | 186 |

| Scharlach | 42 | 104 | 223 | 2 |

| Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom (SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Shigellose b | 19 | 65 | 43 | 16 |

| Sonstige virusbedingte Meningoenzephalitis | 2 | 28 | 19 | 21 |

| Tollwut (Rabies) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Trachom (Körnerkrankheit) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Trichinellose | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Tuberkulose | 21 | 85 | 112 | 101 |

| Tularämie | 2 | 6 | 24 | 7 |

| Typhus | 0 | 0 | 3 | 1 |

| Vogelgrippe (Aviäre Influenza) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| West-Nil-Virus-Erkrankung | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Yersiniose b | 1 | 16 | 32 | 32 |

| Zika-Virus-Erkrankung | 1 | 1 | 7 | 0 |

a Die Bewertung der Krankheiten erfolgt gemäß Falldefinition. Es werden Krankheiten dargestellt, für die eine Falldefinition existiert, ausgenommen der transmissiblen spongiformen Enzephalopathien. Gezählt werden in der Regel bestätigte und wahrscheinliche Fälle. Durch Nachmeldungen bzw. nachträgliche Eintragungen können sich noch Änderungen ergeben.

b Bakterielle und virale Lebensmittelvergiftungen, gemäß Epidemiegesetz.

c Invasive bakterielle Erkrankung, gemäß Epidemiegesetz.

d Inkludiert ausschließlich Fälle mit Lungenentzündung.

e Mpox ist seit 2022 anzeigepflichtig; der Median wird nur für die Jahre berechnet, in denen eine Anzeigepflicht besteht.

Downloads

Aktualisiert: 18.04.2025