Tierseuchenradar – Juni 2022

Im österreichischen Tierseuchenradar werden Informationen zur internationalen Lage und Ausbreitung der bedeutendsten Tierseuchen und Tierkrankheiten, die für Österreich relevant sind, bewertet und zusammengestellt. Dadurch können mögliche Risiken für Österreich früh erkannt und kommuniziert werden. Der Tierseuchenradar erscheint monatlich.

Für Deutschland und die Schweiz stehen mit dem Radar Bulletin entsprechend länderspezifische Beurteilungen der Tierseuchen-Risiken monatlich zur Verfügung.

Im folgenden Tierseuchenradar stellt ein "Ausbruch" einen im Animal Disease Information System (ADIS) gemeldeten Nachweis einer Tierseuche dar (Betriebe bei gehaltenen Tieren; Fundorte bei Wildtieren). Von einem Ausbruch betroffene Einzeltiere werden als "Fall" bezeichnet. Ein "Seuchengeschehen" stellt alle Ausbrüche dar, die in einem konkreten Zusammenhang stehen.

Die Datenabfrage erfolgt im ADIS zum angegebenen Stichtag. Nachmeldungen von Ausbrüchen nach dem Stichtag der Abfrage werden nicht dargestellt. Daraus können sich Unterschiede in den Ausbruchszahlen zu früheren Ausgaben des Tierseuchenradars ergeben.

Gesichtete Quellen: ADIS

Definition der Ampelfarben:

|

Rot-Schwarz: Die Tierseuche/Tierkrankheit tritt in Österreich auf. Spezifische Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen werden getroffen. |

|

Rot: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist hoch. Es werden konkrete Maßnahmen zum Schutz österreichischer Tierbestände getroffen. |

|

Orange: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist mittel. Erhöhte Aufmerksamkeit ist angezeigt. |

|

Grün: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist gering und die Situation unauffällig. |

| Neue Meldungen | Apr. | Mai. | Jun. | |

|---|---|---|---|---|

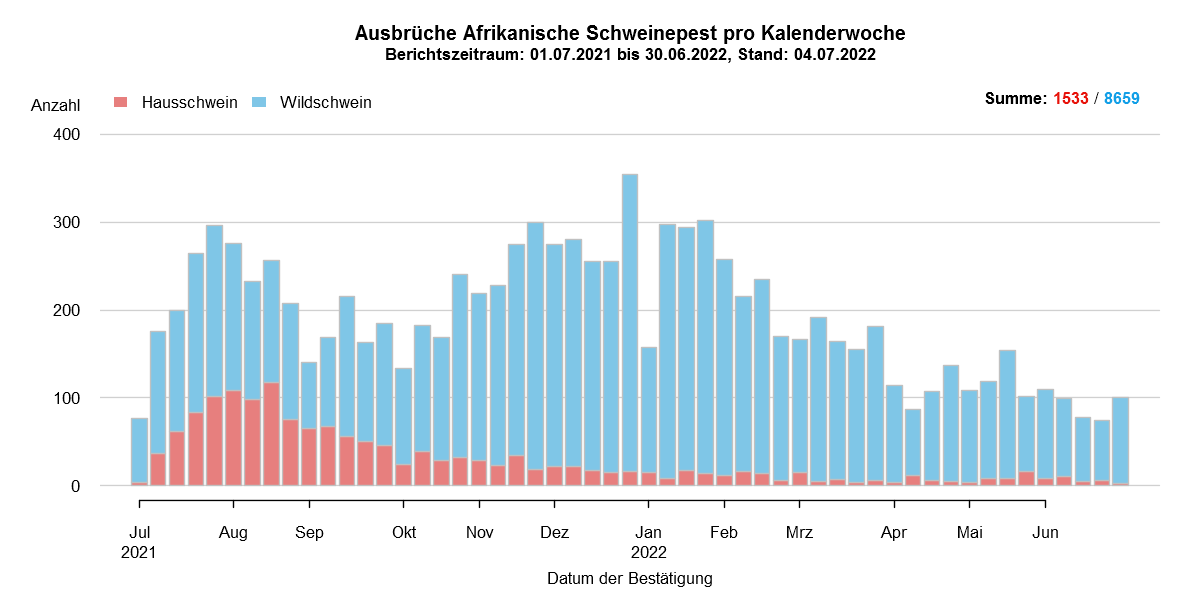

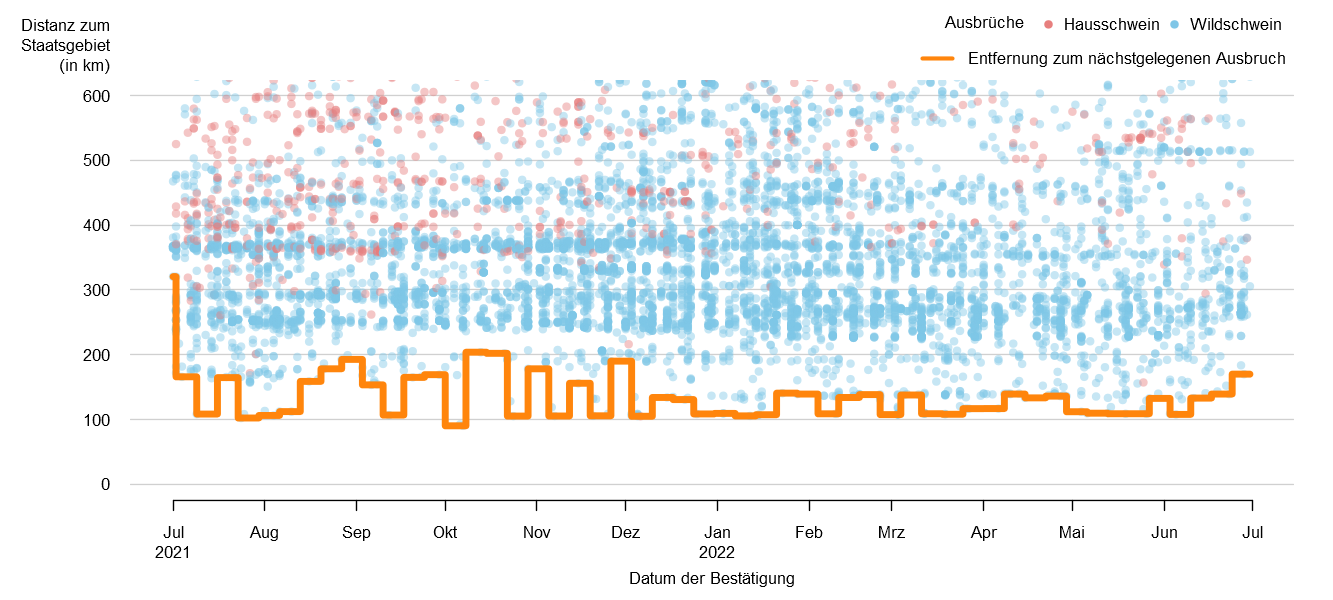

| ASP | Afrikanische Schweinepest: Im Juni 2022 wurden in Europa 29 Ausbrüche bei Hausschweinen und 386 bei Wildschweinen gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Anzahl der ASP-Ausbrüche bei Hausschweinen und Wildschweinen gesunken. Die Situation in den Nachbarländern bleibt für Österreich besorgniserregend, da Ungarn, die Slowakei, Deutschland und Italien im Juni Ausbrüche von ASP bei Wildschweinen und Hausschweinen gemeldet haben. Aufgrund der geringen Entfernung zur österreichischen Staatsgrenze und den zuletzt beobachteten großen Ausbreitungssprüngen (Italien, Deutschland) wird das Risiko für Österreich als hoch eingestuft. |

|

|

|

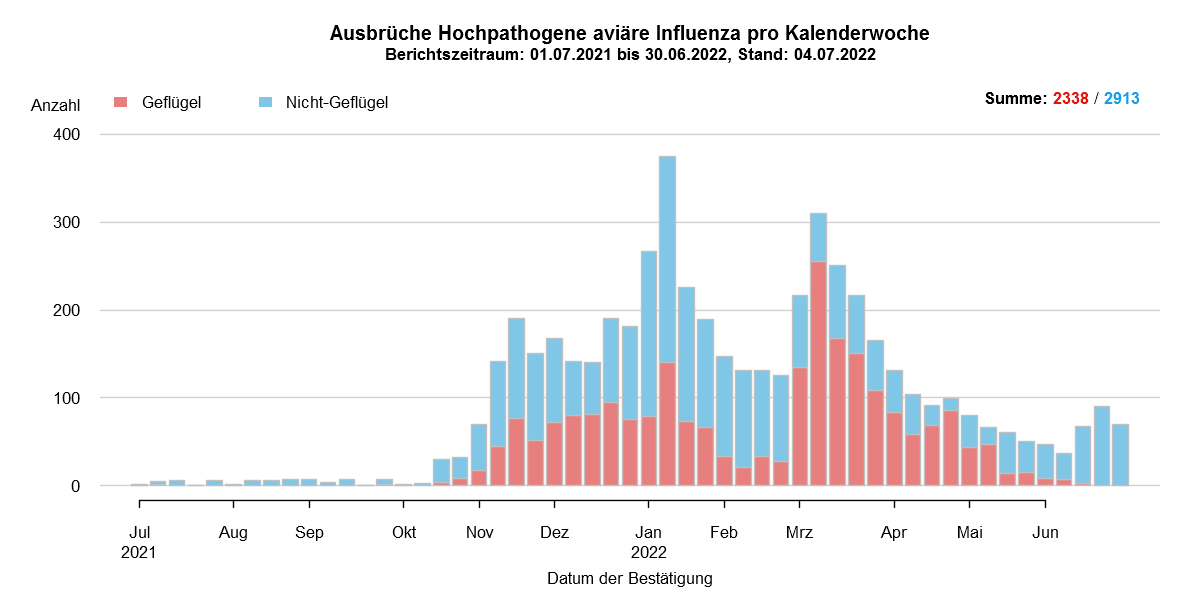

| HPAI |

Hochpathogene aviäre Influenza: Im Juni 2022 wurden in Europa 289

Ausbrüche von HPAI A(H5) aus 16 Ländern gemeldet. Ausbrüche gab es

bei Geflügel in den Niederlanden, Ungarn,

Deutschland, Bulgarien und Kroatien. Ausbrüche bei

Nicht-Geflügel in Deutschland, Frankreich, Ungarn,

den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Spanien, Island, Belgien,

Schweden, Finnland, Litauen, Polen und Portugal. Im Juni wurde kein Ausbruch von HPAI in Österreich gemeldet. Das Risiko eines Eintrages in Geflügelhaltungen und Nicht-Geflügel-Populationen wird als mittel eingestuft. |

|

|

|

| RABIES | Tollwut: Ausbrüche waren in Polen und in der Türkei zu verzeichnen. Für Heimtiere, die mit Flüchtlingen aus der Ukraine in die EU kommen, gelten weiterhin erleichterte Einreisebedingungen. Österreich ist seit 2008 anerkannt frei von terrestrischer Tollwut. Das Risiko eines Neueintrags des Tollwutvirus wird weiterhin als gering eingestuft. |

|

|

|

| BT | Blauzungenkrankheit: Im Juni gab es keine Meldungen in Europa. Die letzten BT-Ausbrüche wurden im November 2021 aus Portugal gemeldet. Es ist nach aktueller Datenlage davon auszugehen, dass das Seuchengeschehen derzeit in Europa zum Erliegen gekommen ist. Der Beginn der vektorfreien Zeit für Österreich wurde mit 01.12.2021 festgelegt und endete bereits am 30.04.2022. Das Risiko für Österreich wird weiterhin als gering eingestuft. |

|

|

|

Situation

Situation in Österreich

Österreich ist bisher von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verschont geblieben, allerdings kommt sie seit 2018 in einigen direkten Nachbarländern wie Ungarn, der Slowakei, Deutschland und Italien vor.

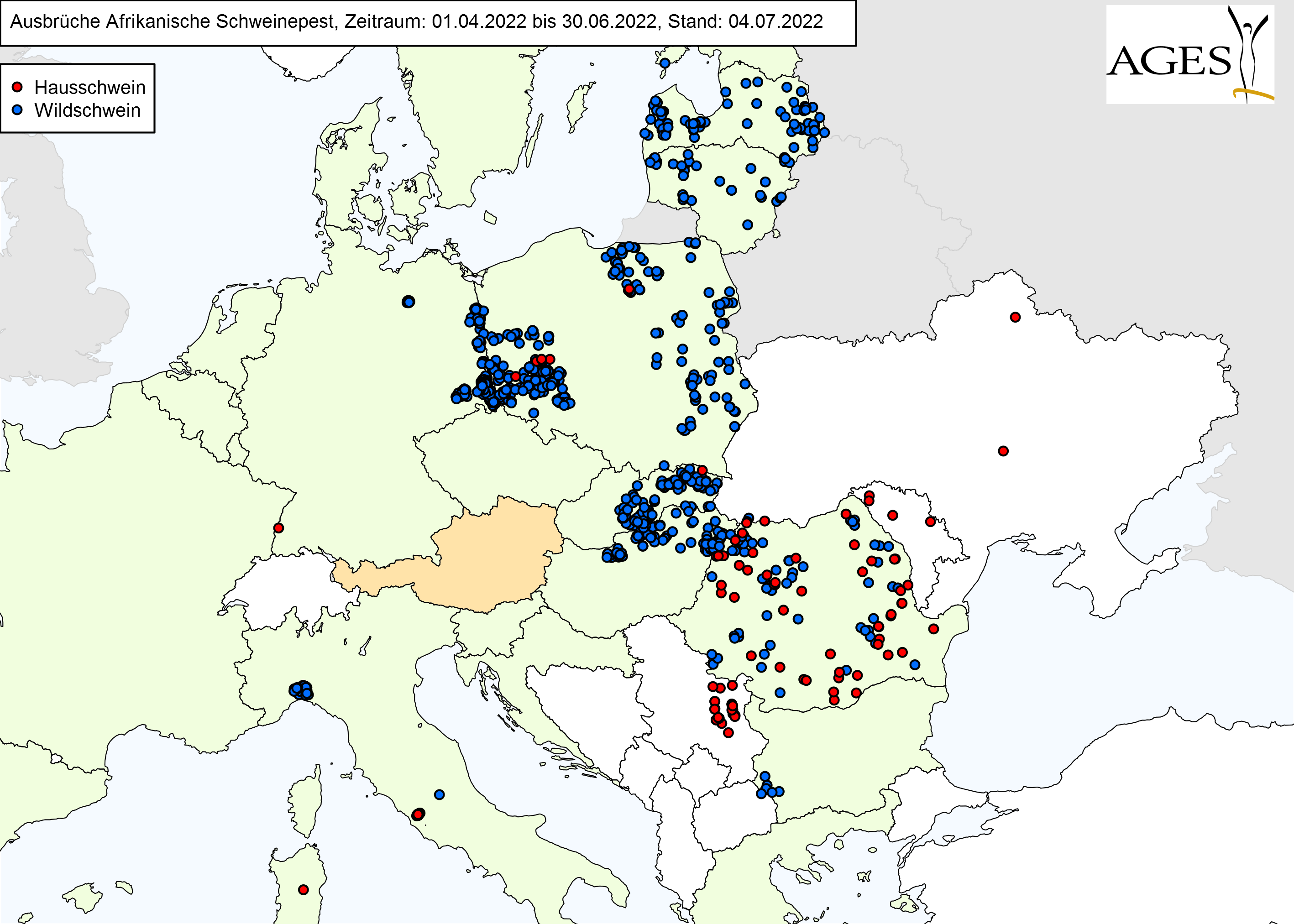

Situation in Europa

Im Juni 2022 wurden in Europa 29 Ausbrüche bei Hausschweinen und 386 bei Wildschweinen gemeldet. Im Vergleich zum Mai ist die Anzahl der ASP-Ausbrüche bei Hausschweinen und Wildschweinen gesunken (im Vormonat 42 bzw. 488 Ausbrüche, siehe Tabelle und Abbildung ASP-Karte).

Hausschweine

Im Juni 2022 (Stichtag: 04.07.2022) gab es 11 Ausbrüche bei Hausschweinen in Rumänien, 8 in Serbien und 5 in Polen. In Moldavien und der Ukraine gab es jeweils 2 Ausbrüche. In Italien wurde 1 Ausbruch gemeldet (siehe Tabelle ASP-Ausbrüche).

Die ASP-Ausbrüche bei Hausschweinen ereigneten sich überwiegend in Kleinhaltungen mit weniger als 500 Tieren, allerdings war in Polen auch ein Betrieb mit ca. 2000 Schweinen betroffen.

Wildschweine

Im Juni 2022 (Stichtag: 04.07.2022) meldeten 9 Länder, von denen 4 an Österreich grenzen, Ausbrüche von ASP bei Wildschweinen. Die meisten Ausbrüche wurden in Polen (98) gemeldet, gefolgt von Deutschland (96) und Lettland (46) (zur räumlichen Verteilung siehe Detaildarstellung in Abbildung ASP-Karte). Italien meldete 45, Ungarn 41 und die Slowakei 39 Ausbrüche.

Zu den weiteren Nachweisen in Europa siehe Tabelle ASP-Ausbrüche.| HS | WS | HS | WS | HS | WS | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Deutschland | 0 | 140 | 1 | 104 | 0 | 96 |

| Polen | 0 | 101 | 0 | 132 | 5 | 98 |

| Ungarn | 0 | 67 | 0 | 68 | 0 | 41 |

| Slowakei | 0 | 52 | 1 | 52 | 0 | 39 |

| Rumänien | 24 | 28 | 17 | 30 | 11 | 11 |

| Italien (ohne Sardinien) | 0 | 25 | 0 | 49 | 1 | 45 |

| Lettland | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 46 |

| Litauen | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 9 |

| Serbien | 3 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 |

| Bulgarien | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| Moldawien | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| Estland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Sardinien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| GESAMT | 27 | 451 | 42 | 488 | 29 | 386 |

Folgen für Österreich

Für Österreich bleibt das Risiko einer Einschleppung von ASP hoch. Es wird eindringlich vor dem Mitbringen von Schweine- oder Wildschweinefleisch und anderen von diesen Tieren stammenden Produkten aus betroffenen Gebieten gewarnt. Das ASP-Virus ist extrem lange in der Umwelt überlebensfähig, vor allem in Blut, Fleischprodukten und Kadavern.

In Österreich müssen seit Ende 2019 zum Zweck der Früherkennung alle tot aufgefundenen Wildschweine gemeldet und von der AGES auf das ASP-Virus untersucht werden. Daneben erfolgt auch eine Untersuchung von Aborten sowie von klinisch oder pathologisch auffälligen Hauschweinen und von Organproben aus dem ASP- und KSP-Stichprobenplan.

Tierhalter können die “ASP-Risikoampel” oder den online Fragebogen “Biocheck” verwenden, um die Biosicherheit ihrer Betriebe kostenlos und anonym zu überprüfen und zu verbessern.

Im seit 21. April 2021 geltenden Tiergesundheitsrecht (Verordnung (EU) 2016/429) und den in Abhängigkeit davon geltenden zusätzlichen Rechtsakten der Europäischen Kommission, im Besonderen der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687, der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 (zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2022/946) und der ASP-Verordnung 2005 sind Zuständigkeiten und Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in allen Mitgliedstaaten und damit in Österreich festgelegt. Im Anhang Teil I bis III der Durchführungsverordnung (EU) 2022/946 sind die geltenden Gebiete (Sperrzonen I, II und III) mit erhöhtem Risiko einer Ausbreitung der Seuche ASP festgelegt.Kommentar

Wie schon im Vorjahr beobachtet wurde, scheint generell die Anzahl der ASP-Ausbrüche bei Hausschweinen in Europa in den Sommermonaten, ab Juli/August, anzusteigen und in den kalten Monaten zu sinken. Im Gegensatz dazu steigt die Anzahl der gemeldeten Ausbrüche beim Wildschwein in den kälteren Wintermonaten (für einen Vergleich siehe Abbildung ASP-Verlauf im Bericht von März 2021).

In Europa sind weiterhin hauptsächlich Kleinhaltungen von ASP-Ausbrüchen betroffen. Der Ausbruch in Italien bei Hausschweinen ereignete sich in einer Haltung mit nur neun Schweinen und scheint mit den Ausbrüchen bei Wildschweinen in der Umgebung von Rom in Zusammenhang zu stehen. Nachdem im Mai zum ersten Mal in Baden-Württemberg, Deutschland, ASP in einer Schweinehaltung nachgewiesen wurde, konnten keine weiteren Ausbrüche in der Umgebung festgestellt werden, weder bei Haus- noch bei Wildschweinen. Nach ersten vorläufigen genetischen Untersuchungen des Virus hat es keine Ähnlichkeiten mit anderen in Deutschland auftretenden Stämmen. Dies bestärkt die bereits bestehende Vermutung, dass es sich hierbei um eine Verschleppung des Virus durch den Menschen handelt.

Für Österreich bleibt der indirekte Eintrag von ASP durch den Menschen aus von ASP betroffenen Ländern das vordergründige Risiko.

Für weitere Informationen zu den Ausbrüchen in Deutschland und Italien siehe hier.

Im Mai betrug die kürzeste Distanz eines bestätigten ASP-Ausbruchs zur österreichischen Staatsgrenze 109 km, welcher in Ungarn auftrat (siehe Abbildung ASP-Distanz).Quellen

ADIS, FLI, PROMEDSituation

Situation in Österreich

Im Juni 2022 wurde erstmals seit November 2021 kein Ausbruch von HPAI in Österreich in das ADIS gemeldet (bereits im Mai kein Ausbruch mehr in Österreich, jedoch Meldung eines Ausbruchs bei Wildvögeln im April in das ADIS nach Ermittlungen zur Herkunft der Tiere).

Situation in Europa

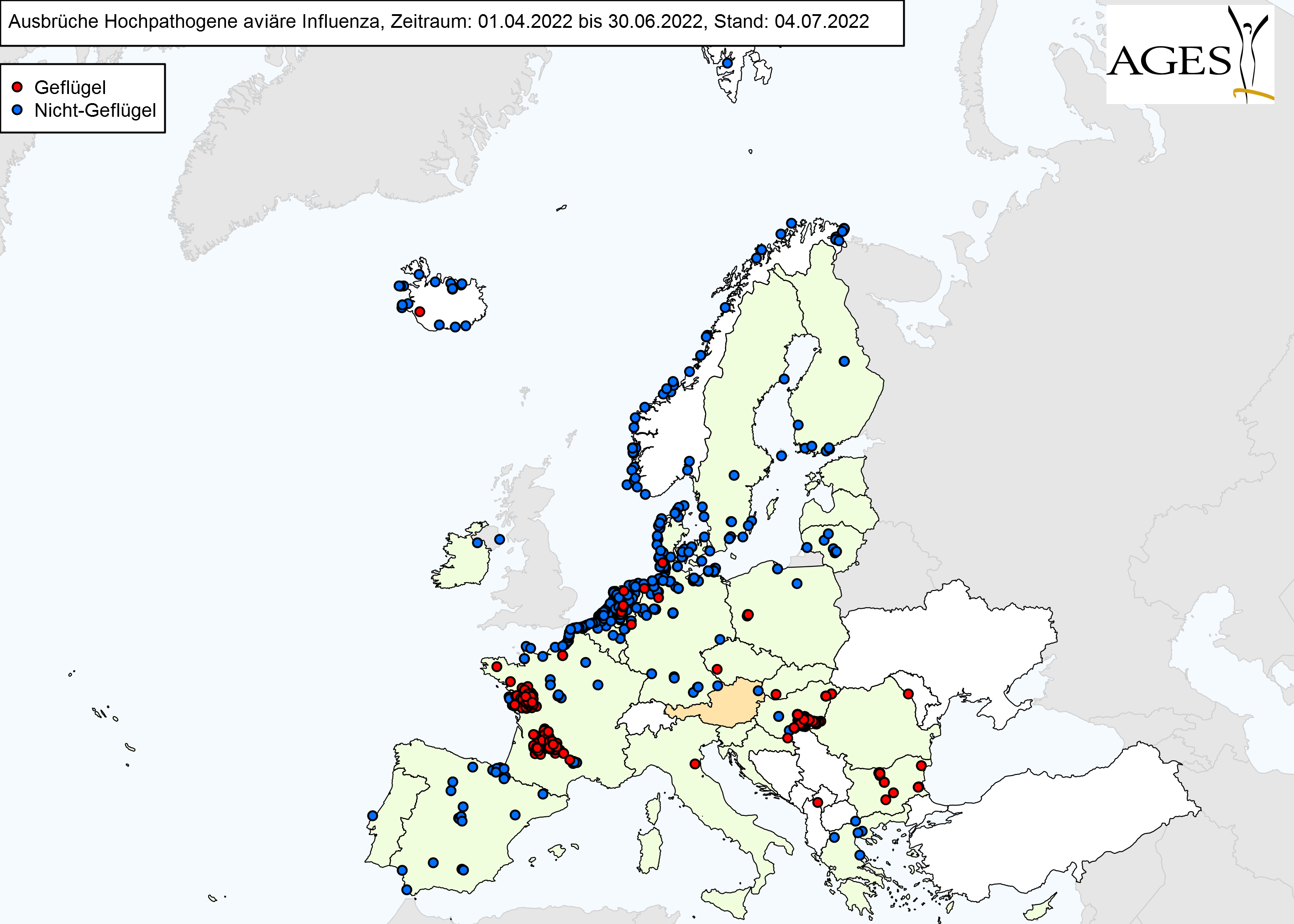

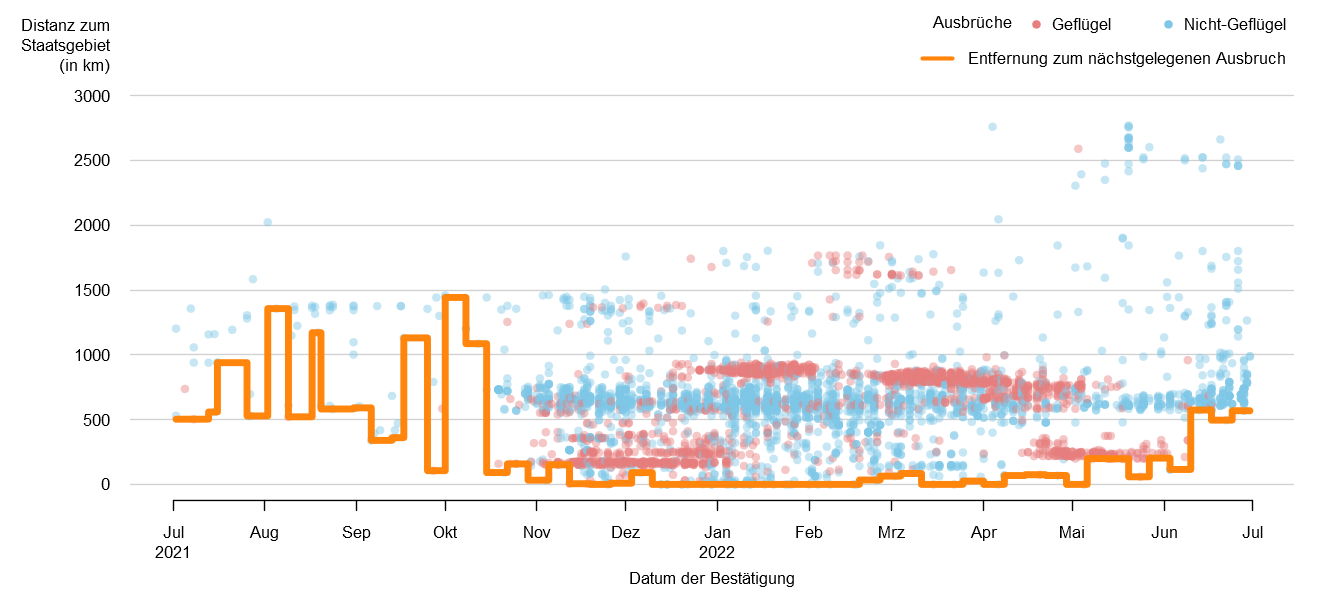

Im Juni 2022 wurden in Europa bei Geflügel 14 Ausbrüche von HPAI A(H5N*) und bei Nicht-Geflügel 275 Ausbrüche gemeldet (Stichtag: 04.07.2022). Die Gesamtzahl von 289 gemeldeten Ausbrüchen hat sich im Vergleich zum Vormonat (286 Ausbrüche) geringfügig erhöht. Nach dem letzten starken Anstieg der bestätigten Ausbrüche im März sinken die Ausbruchszahlen bis Anfang Juni kontinuierlich, steigen jedoch Ende Juni wieder leicht an. Im Gegensatz zu den Vormonaten ist im Juni fast ausschließlich Nicht-Geflügel betroffen (siehe Abbildung HPAI-Verlauf). Besonders in Frankreich und Ungarn konnte eine weitere Ausweitung der Cluster bei Geflügel erfolgreich verhindert werden (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche). Im Berichtszeitraum wurden in 16 Ländern HPAI A(H5) Ausbrüche bei Geflügel oder Nicht-Geflügel nachgewiesen (Vormonat ebenfalls 16 Länder). Zum Stichtag gingen im ADIS Meldungen aus Belgien, Litauen, Polen, Kroatien und Portugal ein, nachdem in diesen Ländern im Mai keine Ausbrüche auftraten. Wie im Vormonat meldeten weiterhin Deutschland, Frankreich, Ungarn, Niederlande, Spanien, Dänemark, Island, Bulgarien, Norwegen, Finnland und Schweden Ausbrüche von HPAI. Keine Nachweise von HPAIV mehr wurden aus Österreich, Griechenland, Kosovo und der Slowakei gemeldet (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche).

Aus 2 Nachbarländern Österreichs (Deutschland und Ungarn) erfolgten somit Ausbruchsmeldungen bei Geflügel oder Nicht-Geflügel. Insgesamt verlagert sich der Schwerpunkt des Seuchengeschehens wieder an die Küstengebiete an Nord- und Ostsee (siehe Abbildung HPAI-Karte).

Einen umfassenden Überblick der European Food Safety Authority (EFSA) über den aktuellen Seuchenzug und den Vergleich zu vorherigen Jahren finden Sie hier.

Geflügel

Nachdem im Vormonat europaweit 131 HPAI A(H5N*) Ausbrüche bei Geflügel in das ADIS eingemeldet wurden, hat sich im Juni die Anzahl der gemeldeten Ausbrüche mit 14 stark verringert. Mit den Niederlanden (6 Ausbrüche), Ungarn (5 Ausbrüche), Deutschland (1 Ausbruch), Bulgarien (1 Ausbruch) und Kroatien (1 Ausbruch) meldeten 5 Länder HPAI-Ausbrüche im Berichtszeitraum (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche).

Im Juni verschiebt sich der Schwerpunkt des Seuchengeschehens bei Geflügel weiter vom Westen in den Norden und Osten Europas. Das Seuchengeschehen bei Geflügel im Süden Ungarns hat sich im Juni deutlich entspannt und ist in Frankreich vollständig zum Erliegen gekommen (siehe Abbildung HPAI-Karte).

Mit einer Entfernung von 212 km trat bei Geflügel der HPAI A(H5N1) Ausbruch mit der geringsten Distanz zur österreichischen Staatsgrenze in Kroatien auf (siehe Abbildung HPAI-Distanz).

Nicht-Geflügel

Die Anzahl der HPAI-Meldungen bei Nicht-Geflügel ist im Juni in Europa mit 275 Ausbrüchen im Vergleich zum Vormonat (155 Ausbrüche) deutlich gestiegen. Die im Beobachtungszeitraum festgestellten Ausbrüche bei Nicht-Geflügel sind weiterhin mehrheitlich in Küstengebieten im Norden Europas lokalisiert, treten jedoch auch vereinzelt in den übrigen Regionen Europas auf (siehe Abbildung HPAI-Karte). Die Zahl der betroffenen Länder steigt mit 14 im Vergleich zum Vormonat (12 Länder). Wie im Vormonat meldeten weiterhin Deutschland (91 Ausbrüche), Niederlande (63 Ausbrüche), Norwegen (34 Ausbrüche), Frankreich (20 Ausbrüche), Dänemark (16 Ausbrüche), Spanien (12 Ausbrüche), Schweden (10 Ausbrüche), Finnland (3 Ausbrüche) und Island (1 Ausbruch) positive Nachweise von HPAI A(H5N*) bei Nicht-Geflügel. Im Gegensatz zum Vormonat wurden aus Bulgarien, Österreich und Griechenland keine Ausbrüche gemeldet (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche). Belgien (15 Ausbrüche), Ungarn (2 Ausbrüche), Litauen (5 Ausbrüche), Polen (2 Ausbrüche) und Portugal (1 Ausbruch) meldeten im Juni HPAI-Nachweise, nachdem im Vormonat aus diesen Ländern keine Meldungen in das ADIS erfolgten. Der HPAI Subtyp H5N1 dominiert bei Nicht-Geflügel deutlich das Infektionsgeschehen.

Der österreichischen Staatsgrenze naheliegende Ausbrüche von HPAI A(H5N1) bei Nicht-Geflügel traten im Juni in Ungarn in einer Entfernung von 115 km zur österreichischen Staatsgrenze auf (siehe Abbildung HPAI-Distanz).| GE | NG | GE | NG | GE | NG | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Frankreich | 234 | 13 | 15 | 18 | 0 | 20 |

| Deutschland | 2 | 57 | 1 | 57 | 1 | 91 |

| Ungarn | 67 | 1 | 105 | 0 | 5 | 2 |

| Niederlande | 10 | 36 | 1 | 36 | 6 | 63 |

| Norwegen | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 34 |

| Dänemark | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 |

| Spanien | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 |

| Island | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 |

| Belgien | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |

| Bulgarien | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Schweden | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |

| Finnland | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |

| Litauen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Griechenland | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kosovo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Moldawien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Slowakei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Tschechien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| GESAMT | 327 | 142 | 131 | 155 | 14 | 275 |

Folgen für Österreich

In der aktuellen HPAI-Saison 2021/2022 bleiben die ausgewiesenen Gebiete mit erhöhtem Geflügelpestrisiko (Risikogebiete) erstmals auch in den Sommermonaten bestehen. Maßnahmen zur Erhöhung der Biosicherheit sind somit weiterhin in diesen Gebieten verpflichtend umzusetzen. Hierdurch wird dem anhaltenden Risiko einer Übertragung durch HPAIV-positives Nicht-Geflügel auf landwirtschaftliche Geflügelbestände Rechnung getragen und der Aufforderung der EU an die Mitgliedstaaten die Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelbetrieben zu erhöhen entsprochen. Die Warnung der EU vor einem anhaltenden Risiko des Eintrags von HPAIV in Geflügelbestände durch Nicht-Geflügel wird durch die Risikobewertung der nationalen Expert:innen der AGES vom 02. Juni 2022 unterstützt.

Die seit November 2021 geltende Stallpflicht für Betriebe mit mehr als 350 Tieren in den Risikogebieten wurde bereits mit 16. März 2022 durch die 2. Novelle 2022 der Geflügelpest-Verodnung 2077 aufgehoben. Die Geflügelpest-Verordnung 2007 in der aktuellen Fassung, sowie die Liste mit den Gebieten mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko (siehe Anlage 1) finden Sie hier. Eine Karte mit den Risikogebieten finden Sie hier.

Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2021/641 der Kommission vom 16. April 2021, betreffend Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit Ausbrüchen der hochpathogenen aviären Influenza in bestimmten Mitgliedstaaten (zuletzt geändert durch Durchführungsbeschluss (EU) 2021/846) werden die Schutz- und Überwachungszonen auf Unionsebene ausgewiesen. Diese sind nach dem Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza bei Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln gemäß Artikel 21 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 einzurichten.

In Geflügelbeständen, bei Zoohaltungen und Hobbyhaltungen sollten auch außerhalb der Risikogebiete, Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen weiterhin mit äußerster Sorgfalt umgesetzt werden. Jeglicher direkte oder indirekte Kontakt zu Wildvögeln stellt ein potentielles Risiko einer Übertragung dar und sollte konsequent verhindert werden. Mit der “AI-Risikoampel” oder dem Online-Fragebogen “Biocheck” stehen kostenlose und anonyme Möglichkeiten zur Überprüfung des Status der Biosicherheit zur Verfügung.

Aufgrund der positiven Nachweise von HPAI A(H5N1) bei Nicht-Geflügel in Österreich in den vergangenen Monaten und der aktuellen Ausbrüche von HPAI A(H5N1) bei Wildvögeln in Nachbarländern kann derzeit eine anhaltende Zirkulation von HPAI A(H5N1) Viren in Wildvögeln in Österreich nicht ausgeschlossen werden. Ausbrüche in Geflügelbeständen in Europa verdeutlichen das weiterhin bestehende Risiko einer Übertragung auf Geflügel. Das Risiko für HPAI-Ausbrüche bei Geflügel und Nicht-Geflügel in Österreich wird als mittel eingestuft.

Kommentar

Die EFSA (European Food Safety Authority), ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) und das EURL (European Reference Laboratory for Avian Influenza) verdeutlichen in ihrem aktuellen Bericht zur Aviären Influenza das Ausmaß des bislang schwersten HPAI-Seuchenzuges in Europa. Seit Oktober 2021 meldeten 36 Länder insgesamt 2398 Ausbrüche bei Geflügel, 168 Ausbrüche bei in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln und 2733 Ausbrüche bei Wildvögeln. 46 Millionen Tiere wurden in betroffenen Geflügelbetrieben gekeult. Die Anzahl der verendeten Wildvögel ist nur schwer abschätzbar, teilweise umfassten einzelne Ausbrüche jedoch tausende Tiere.

Wie in den HPAI-Seuchenzügen der vergangenen Jahre entspannt sich mit Beginn der Sommermonate die Situation in Europa deutlich. Gänzlich zum Erliegen kommt das Seuchengeschehen jedoch seit Oktober 2020 nicht. HPAIV persistiert weiterhin in Wildvogelbeständen und es kommt zu Ausbrüchen in Geflügelbeständen. Daher kann eine anhaltende Zirkulation von HPAI auch in heimischen Wildvogelbeständen nicht ausgeschlossen werden und mit einer anhaltenden Gefahr eines Viruseintrages in österreichische Geflügelbestände ist weiterhin zu rechnen. Trotz sinkender Ausbruchszahlen muss ein direkter oder indirekter Kontakt von Geflügel zu Wildvögeln verhindert und Geflügelhalter für ein anhaltendes HPAI-Risiko sensibilisiert werden. Die rasante Entstehung von Clustern bei Geflügelhaltungen in Frankreich und Ungarn verdeutlicht die Notwendigkeit einer fortgesetzten strikten Einhaltung von Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen in Geflügelhaltungen. Laut EFSA, ECDC und EURL sind 86% der Ausbrüche im Zeitraum 16. März bis 10. Juni 2022 auf Übertragungen zwischen Geflügelbetrieben zurückzuführen. Neben der Gefahr durch Wildvögel gilt es daher geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um im Falle eines Eintrages in Geflügelbetriebe Sekundarausbrüche durch Betriebskontakte zu verhindern.

Informationsmaterialien und die Kommunikation der aktuellen Situation sollten bestmöglich eingesetzt werden, damit Tierhalter ihre Tiere effektiv schützen können. Beispiele für Informationsmaterial finden Sie für private Geflügelhaltungen hier und für Geflügelbetriebe hier.

Die European Food Safety Authority (EFSA) bewertet die korrekte Umsetzung umfangreicher Biosicherheitsmaßnahmen als entscheidend um den Eintrag von Aviärer Influenza in Geflügelbestände zu verhindern. Gleichfalls weist die EFSA darauf hin, dass in Frankreich auch Geflügelbetriebe mit einem hohen Biosicherheitsstandard betroffen waren. Weitere Maßnahmen, wie ein Überwachungsprogramm und Strategien zur Früherkennung von Ausbrüchen sind daher notwendig und werden in Österreich bereits umgesetzt.

Tot aufgefundene Wildwasservögel und Greifvögel müssen der Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet und untersucht werden, damit Viruseinträge frühzeitig erkannt und dementsprechende Maßnahmen getroffen werden können. Wichtig sind Informationen an Tierhalterinnen/Tierhalter und Tierärztinnen/Tierärzte über die frühzeitige Erkennung und korrekte Vorgehensweise im Seuchenfall.Quellen

Im Berichtzeitraum (Stichtag: 04.07.2022) wurden in Europa 3 RABIES-Ausbrüche (Vormonat 16 Ausbrüche) verzeichnet. In Polen trat ein Ausbruch bei einem Fuchs auf, in der Türkei waren zwei Rinder betroffen (für einen Überblick über die letzten drei Monate siehe Tabelle RABIES-Ausbrüche).| Apr | Mai | Jun | |

|---|---|---|---|

| Türkei | 6 | 11 | 2 |

| Polen | 5 | 4 | 1 |

| Moldawien | 0 | 1 | 0 |

| GESAMT | 11 | 16 | 3 |

Kommentar

Eines der größten Risiken der Wiedereinschleppung von Tollwut in eine tollwutfreie Population ist der Transport von nicht geimpften Tieren aus Ländern mit endemischer Tollwut. Die Überwachungsmaßnahmen sollten darauf abzielen, die illegale Einfuhr von tollwütigen oder nicht geimpften Welpen zu bekämpfen.

In der Ukraine tritt die silvatische Tollwut endemisch auf. Für das Jahr 2021 meldete die Ukraine insgesamt 704 Ausbrüche bei Nutz- und Heimtieren (Quelle). Detaillierte Informationen zu den kriegsbedingt erleichterten Reiseverkehrsregelungen für Flüchtlinge in Begleitung von Heimtieren finden Sie hier.

Österreich wurde 2008 für frei von terrestrischer Tollwut erklärt. Die letzte Zirkulation von Feldvirus wurde 2002 bei Füchsen diagnostiziert. Weitere Informationen über Tollwut finden Sie hier.

Quellen

ADISIm Berichtszeitraum (Stichtag: 04.07.2022) wurden in Europa keine BT-Ausbrüche gemeldet. Nach den letzten gemeldeten Ausbrüchen in Portugal im November 2021 (BTV Serotyp 4) ist somit in einem Zeitraum von sieben Monaten keine Meldung von BT-Ausbrüchen mehr in das ADIS eingegangen.

Der Datenlage nach, ist derzeit ein vollständiges Erliegen des Seuchengeschehens in Europa zu beobachten. Weitere Informationen der EU, einen Rückblick auf die Zonen mit dem entsprechenden Seuchenstatus und die zirkulierenden Serotypen als Karte und Tabelle finden Sie hier.

In den Jahren 2008 und 2009 traten die ersten BT-Ausbrüche (Serotyp 8) in Österreich auf. Im Zuge eines Seuchenzuges in Südosteuropa wurde 2015 und 2016 auch BTV Serotyp 4 in Österreich nachgewiesen. Seit 2017 wurde bundesweit kein weiterer BT-Ausbruch mehr festgestellt und 2018 wurden sämtliche BTV-4 Restriktionszonen aufgehoben. Mit 01.12.2021 begann in Österreich die vektorfreie Zeit und endete am 30.04.2022. Weitere Informationen über die Blauzungenkrankheit finden Sie hier. Informationen der EU zu den Bekämpfungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Tierseuchenrechts finden Sie hier.

Aktualisiert: 08.09.2023