Tierseuchenradar – April 2024

Im österreichischen Tierseuchenradar werden Informationen zur internationalen Lage und Ausbreitung der bedeutendsten Tierseuchen und Tierkrankheiten, die für Österreich relevant sind, bewertet und zusammengestellt. Dadurch können mögliche Risiken für Österreich früh erkannt und kommuniziert werden. Der Tierseuchenradar erscheint monatlich.

Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag für mehr Informationen.

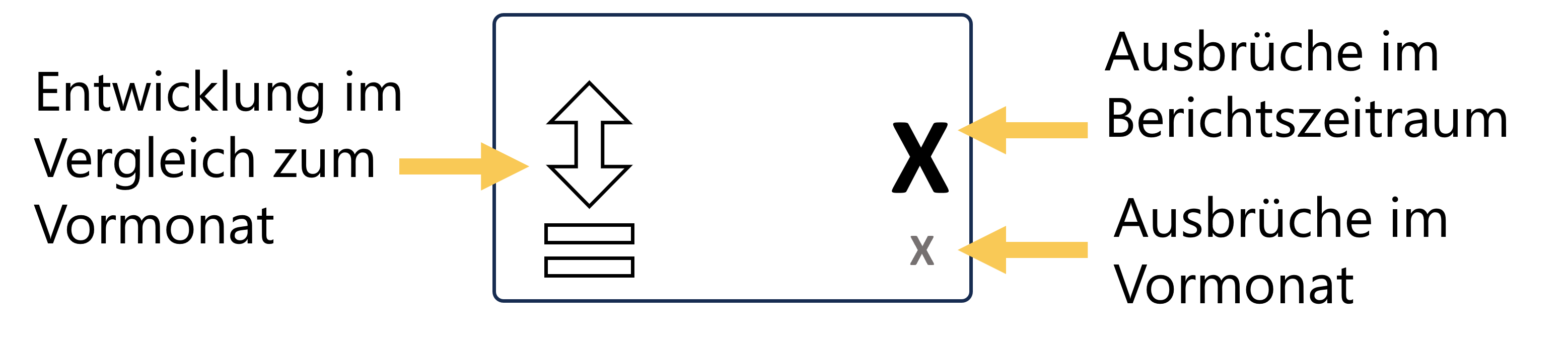

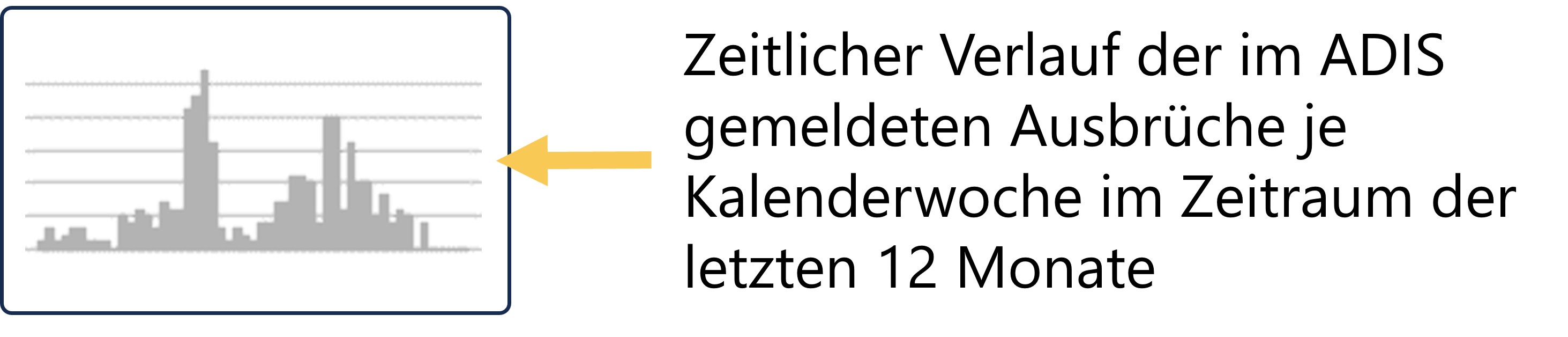

Legende:

Für Deutschland und die Schweiz stehen mit dem Radar Bulletin entsprechend länderspezifische Beurteilungen der Tierseuchen-Risiken monatlich zur Verfügung. Im AGES Radar Infektionskrankheiten finden Sie aktuelle Informationen und Situationsbewertungen zu Infektionskrankheiten beim Menschen in Österreich und international.

Im folgenden Tierseuchenradar stellt ein "Ausbruch" einen im Animal Disease Information System (ADIS) gemeldeten Nachweis einer Tierseuche dar (Betriebe bei gehaltenen Tieren; Fundorte bei Wildtieren). Von einem Ausbruch betroffene Einzeltiere werden als "Fall" bezeichnet. Ein "Seuchengeschehen" stellt alle Ausbrüche dar, die in einem konkreten Zusammenhang stehen.

Die Datenabfrage erfolgt im ADIS zum angegebenen Stichtag. Nachmeldungen von Ausbrüchen nach dem Stichtag der Abfrage werden nicht dargestellt. Daraus können sich Unterschiede in den Ausbruchszahlen zu früheren Ausgaben des Tierseuchenradars ergeben.

Gesichtete Quellen: ADIS

Definition der Ampelfarben:

|

Rot-Schwarz: Die Tierseuche/Tierkrankheit tritt in Österreich auf. Spezifische Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen werden getroffen. |

|

Rot: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist hoch. Es werden konkrete Maßnahmen zum Schutz österreichischer Tierbestände getroffen. |

|

Orange: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist mittel. Erhöhte Aufmerksamkeit ist angezeigt. |

|

Grün: Das Risiko, dass die Tierseuche/Tierkrankheit in Österreich auftritt ist gering und die Situation unauffällig. |

Situation

Situation in Österreich

Österreich ist bisher von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verschont geblieben, allerdings kommt sie in einigen Nachbarländern wie Ungarn, der Slowakei, Deutschland, Tschechien und Italien vor. Aufgrund der geringen Entfernung zur österreichischen Staatsgrenze wird das Risiko für Österreich als hoch eingestuft.

Situation in Europa

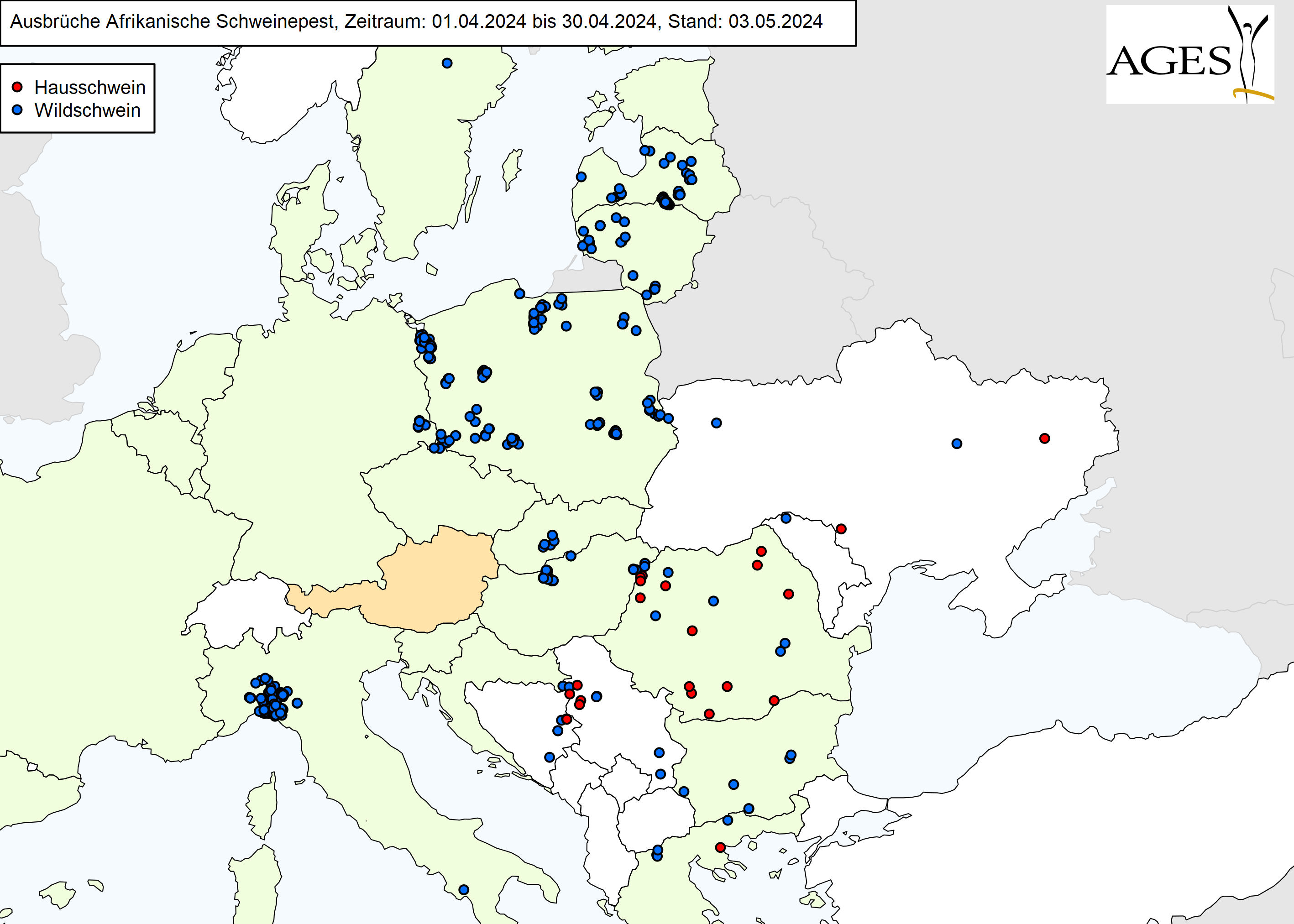

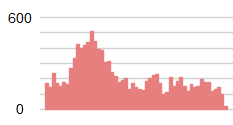

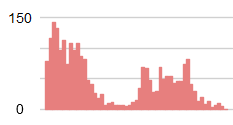

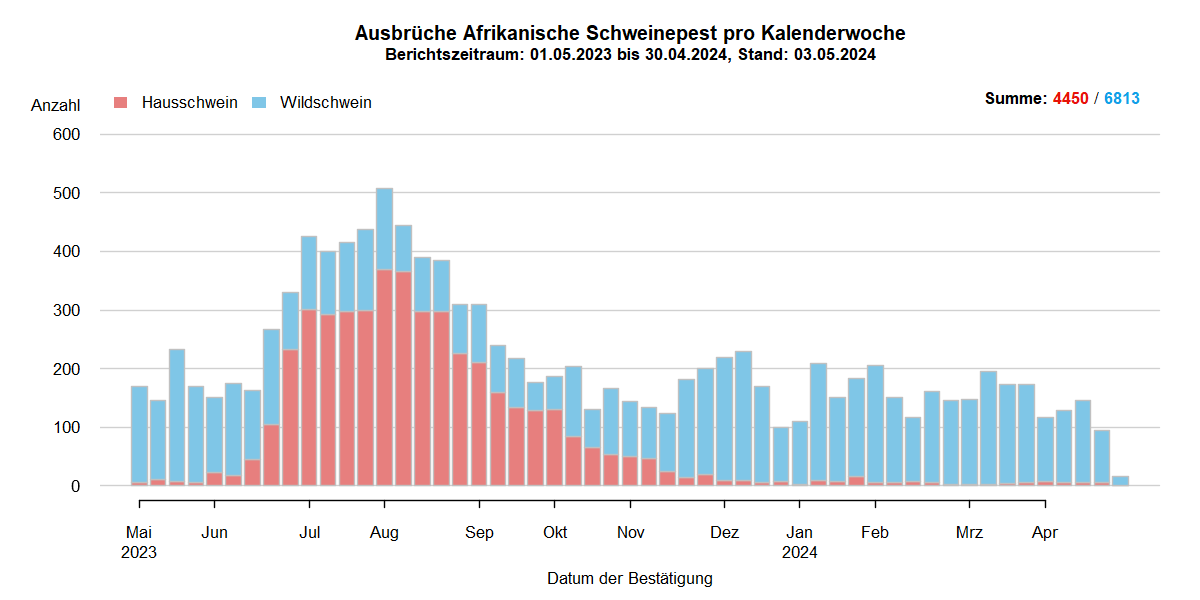

Im April 2024 wurden in Europa 23 Ausbrüche bei Hausschweinen und 480 Ausbrüche bei Wildschweinen in das ADIS gemeldet (Stichtag: 03.05.2024). Die Gesamtzahl von 503 gemeldeten Ausbrüchen ist im Vergleich zum März (728) gesunken (siehe Abbildung ASP-Verlauf). Die Anzahl der derzeit betroffenen Länder in Europa ist 17 (siehe Tabelle ASP-Ausbrüche, Abbildung ASP-Karte). Im Berichtszeitraum haben Albanien, Nordmazedonien, Montenegro und Estland keine weiteren Ausbrüche gemeldet.

Hausschweine

Im April 2024 (Stichtag: 03.05.2024) ist die Zahl der europaweit in das ADIS gemeldeten ASP- Ausbrüche bei Hausschweinen leicht gestiegen (im Berichtszeitraum 23, im Vormonat 15). Es wurden einige Ausbrüche aus Rumänien (14), Serbien (3), Bosnien und Herzegowina (3), der Ukraine (2) und Griechenland (1) gemeldet (siehe Tabelle ASP-Ausbrüche). Bei den meisten betroffenen Betrieben handelt es sich um Kleinbetriebe mit weniger als 100 Tieren. Zwei Betriebe zählten mehr als 500 Tiere: einer befand sich in Bijeljina (Bosnien und Herzegowina) und hatte 938 Schweine, der andere lag in Scornicești (Rumänien) und hatte 11475 Schweine.

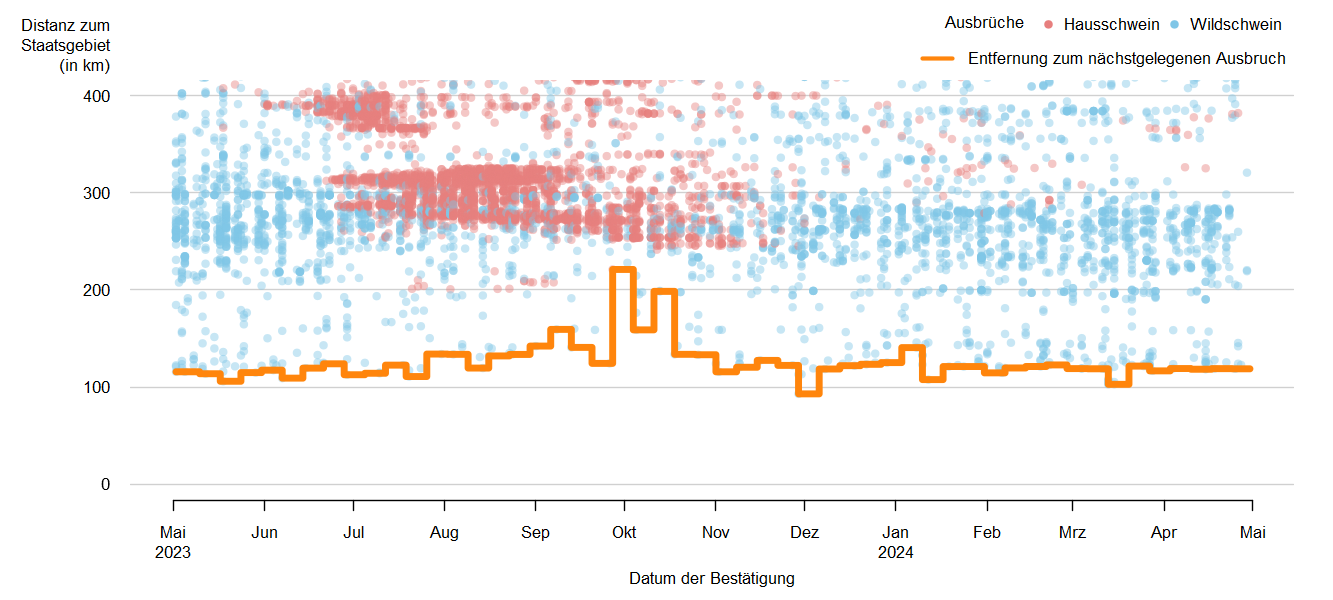

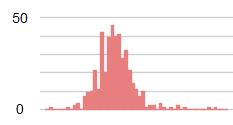

Derzeit beträgt die kürzeste Distanz eines bestätigten ASP-Ausbruchs bei Hausschweinen zur österreichischen Staatsgrenze 325 km (gemeldet aus Serbien, siehe Abbildung ASP-Distanz).

Wildschweine

Im April 2024 (Stichtag: 03.05.2024) meldeten 17 Länder, von denen 5 an Österreich grenzen, Ausbrüche von ASP bei Wildschweinen. Die Anzahl der ASP-Ausbrüche bei Wildschweinen ist europaweit generell zurückgegangen. Die meisten Ausbrüche wurden aus Polen (170) gemeldet, gefolgt von Italien (136), Litauen (62), Lettland (29), Ungarn (26), Deutschland (17), der Slowakei (6), Serbien (6), Rumänien (6), Bulgarien (6), Griechenland (4), Bosnien und Herzegowina (4), Tschechien (3), der Ukraine (2), Moldawien (1), Schweden (1) und Kroatien (1) (siehe Tabelle ASP-Ausbrüche).

Die Anzahl der von Italien gemeldeten Ausbrüche ist niedriger als im Vormonat (172), bleibt aber hoch. Die meisten Ausbrüche waren in Emilia-Romagna (Parma und Piacenza), Ligurien (Genua, Savona, La Spezia) und in der Lombardei (Pavia, Milan und Lodi), aber auch in Piemont (Asti, Cuneo, Alessandria und Novara) und Kampanien (Salerno) zu verzeichnen. In Basilikata, Lazio und Kalabrien wurden im Berichtszeitraum keine Ausbrüche gemeldet.

Schweden meldete die Auffindung eines ASP-positiven Wildschweinkadavers in Fagersta. Der am 15. April positiv getestete Kadaver war skelettiert und wurde auf August 2023 oder früher datiert. Dementsprechend stellt das Geschehen keinen neuen Fall dar, sondern ist dem Cluster der Ereignisse im Jahr 2023 zuzuordnen.

Deutschland meldete 17 Ausbrüche in Sachsen (Kreis Bautzen und Görlitz) und Brandenburg (Kreis Spree-Neiße und Uckermark).

Im Unterschied zum benachbarten Litauen ist die Anzahl der ASP-Ausbrüche in Lettland deutlich zurückgegangen.

Derzeit beträgt die kürzeste Distanz eines bestätigten ASP-Ausbruchs bei Wildschweinen zur österreichischen Staatsgrenze 119 km (gemeldet aus Ungarn, siehe Abbildung ASP-Distanz).

| HS | WS | HS | WS | HS | WS | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Polen | 0 | 149 | 0 | 212 | 0 | 170 |

| Italien (ohne Sardinien) | 0 | 146 | 0 | 172 | 0 | 136 |

| Lettland | 0 | 66 | 0 | 92 | 0 | 29 |

| Litauen | 0 | 35 | 0 | 68 | 0 | 62 |

| Ungarn | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 26 |

| Rumänien | 7 | 27 | 5 | 16 | 14 | 6 |

| Serbien | 3 | 24 | 4 | 25 | 3 | 6 |

| Deutschland | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 17 |

| Slowakei | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6 |

| Kroatien | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 1 |

| Bosnien und Herzegowina | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 |

| Nordmazedonien | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| Bulgarien | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 |

| Ukraine | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

| Griechenland | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |

| Moldawien | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |

| Tschechien | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

| Albanien | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Estland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| GESAMT | 20 | 592 | 15 | 713 | 23 | 480 |

Folgen für Österreich

In Österreich müssen seit Ende 2019 zum Zweck der Früherkennung alle tot aufgefundenen Wildschweine gemeldet und von der AGES auf das ASP-Virus untersucht werden. Daneben erfolgt auch eine Untersuchung von Aborten sowie von klinisch oder pathologisch auffälligen Hauschweinen und von Organproben gemäß dem ASP- und KSP-Stichprobenplan.

Tierhalter können die “ASP-Risikoampel” oder den online Fragebogen “Biocheck” verwenden, um die Biosicherheit ihrer Betriebe kostenlos und anonym zu überprüfen. Weitere Empfehlungen und ein Handbuch zur Biosicherheit bei der Haltung von Schweinen in Österreich werden auf der Website des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) bzw. auf der Kommunikationsplattform Verbrauchergesundheit zur Verfügung gestellt.

Im europäischen Tiergesundheitsrecht (Verordnung (EU) 2016/429) mit den ergänzenden Rechtsakten und der österreichischen ASP-Verordnung 2005 sind Zuständigkeiten und Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest festgelegt. In der Durchführungsverordnung 2023/594/EU (zuletzt geändert mittels Durchführungsverordnung 2024/1269/EU) sind die geltenden Gebiete (Sperrzonen I, II und III) mit erhöhtem Risiko einer Ausbreitung der ASP (Teile I–III) aufgeführt.

Die AGES hat ein Video über Biosicherheit erstellt. Das Video zeigt die erforderlichen Biosicherheitsmaßnahmen beim Betreten und Verlassen eines Betriebes, in dem eine anzeigepflichtige Tierseuche vermutet wird oder nachgewiesen wurde.

Einen Überblick über die ASP-Zonierungsmaßnahmen in Europa erhalten Sie auf den interaktiven Karten der EU-Kommission.

Kommentar

Italien hat besondere Kontrollmaßnahmen für Wildschweine angeordnet. Neben der aktiven und passiven Überwachung wurde eine verstärkte aktive Suche (alle zwei Wochen in der Provinz Piacenza und wöchentlich in der Provinz Parma) und die Überwachung mit Drohnen eingeführt. Ein weiterer Baustein der Wildschweinbekämpfungsstrategie ist das Management des Territoriums: in Zusammenarbeit mit den Straßenbauämtern werden die bereits vorhandenen physischen Barrieren im Seuchengebiet verstärkt. In Kampanien wurde auf einem Privatgrundstück in Sanza (Provinz Salerno) ein ASP-positiver Kadaver im fortgeschrittenen (älter als 203 Tage) Verwesungszustand gefunden. Es wird daher davon ausgegangen, dass es sich um eine ältere Infektion handelt. Die Mehrzahl der Schweinebetriebe in den betroffenen Regionen wurde einer Biosicherheitskontrolle unterzogen. In der Region Reggio Calabria wurden alle Hinterhofbetriebe in der betroffenen Zone präventiv gekeult. Die Seuchenlage in Norditalien bleibt dynamisch, und nach dem Fund von zwei erlegten Wildschweinen in San Giorgio in Lomellina (Pavia) wurde das Sperrgebiet weiter nach Norden ausgeweitet. Weitere Informationen über die Tierseuchenlage in Italien finden Sie hier.

Im Jahr 2023 zeigte das Auftreten von ASP-Ausbrüchen bei Wildschweinen und Hausschweinen eine bereits im Jahr davor beobachtete Saisonalität: die Anzahl der ASP-Ausbrüche bei Wildschweinen steigt in den kalten Monaten (November bis April), während die Anzahl der ASP-Ausbrüche bei Hausschweinen in den warmen Monaten (Mai bis Oktober) zunimmt.

Für Österreich bleibt der indirekte Eintrag der ASP durch den Menschen aus von ASP betroffenen Ländern das höchste Risiko. Daher ist die Sensibilisierung der verschiedenen Interessengruppen von größter Bedeutung. Ausführliche Informationen, Filme, Broschüren sowie Poster zur Ätiologie, Diagnose und epidemiologischen Ausbreitung der ASP finden Sie auf der Website der KVG.

Quellen

Situation

Situation in Österreich

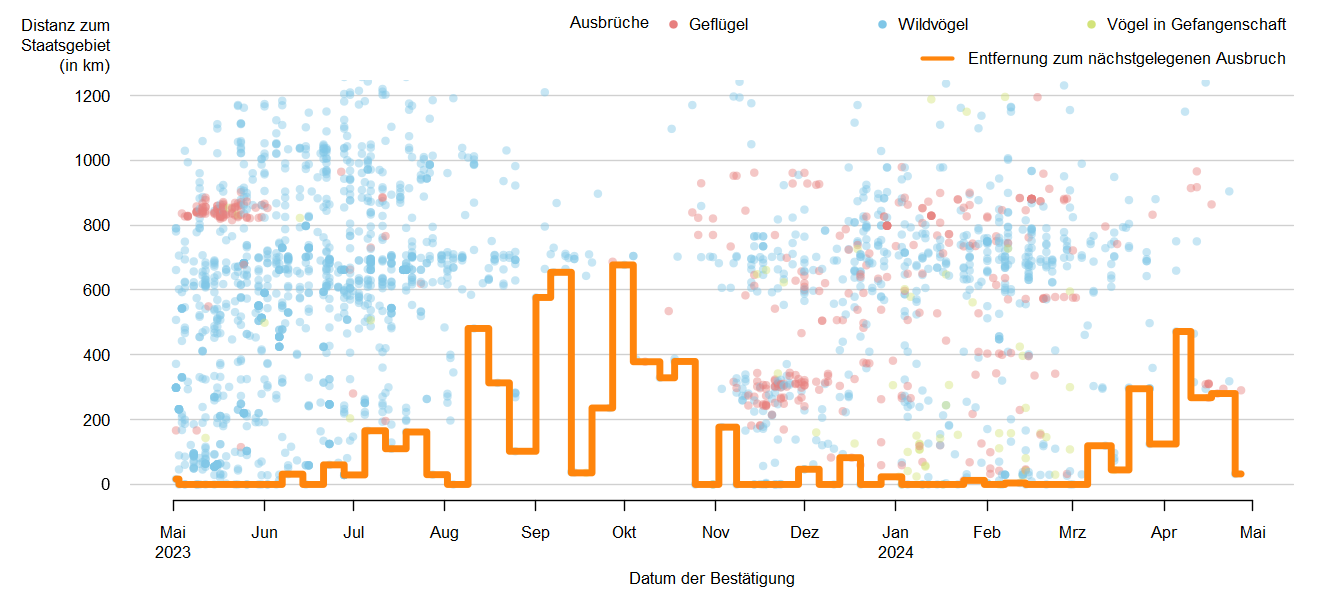

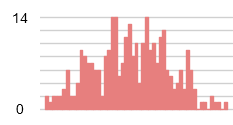

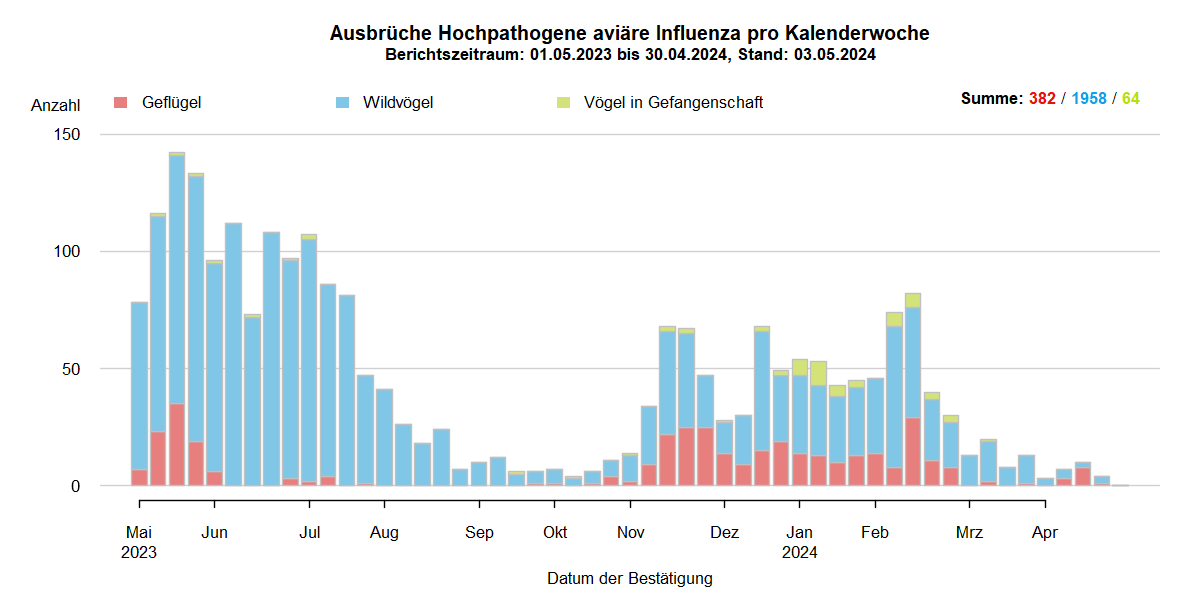

Ende April endete die klassische HPAI-Saison 2023/2024, die am 01. Oktober 2023 begann. Österreich meldete in diesem Zeitraum 24 Ausbrüche der HPAI bei Wildvögeln und vier Ausbrüche bei in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln in das ADIS. Im Berichtszeitraum April wurde aus Österreich kein Ausbruch gemeldet. Die letzten gemeldeten Ausbrüche in Österreich erfolgten bei Geflügel am 02. Februar 2023, in einer Haltung von Vögeln in Gefangenschaft am 05. Februar 2024 und bei Wildvögeln am 01. März 2024.

Das Risiko wird aktuell als gering bewertet.

Am 18. April 2024 ist die 2. Novelle 2024 der Geflügelpest-Verordnung 2007 in Kraft getreten. Mit dieser Änderung werden alle Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpest-Risiko aufgehoben. Einige Gebiete in Österreich sind als Gebiet mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko ausgewiesen. Für das restliche Bundesgebiet gilt kein erhöhtes Geflügelpest-Risiko.

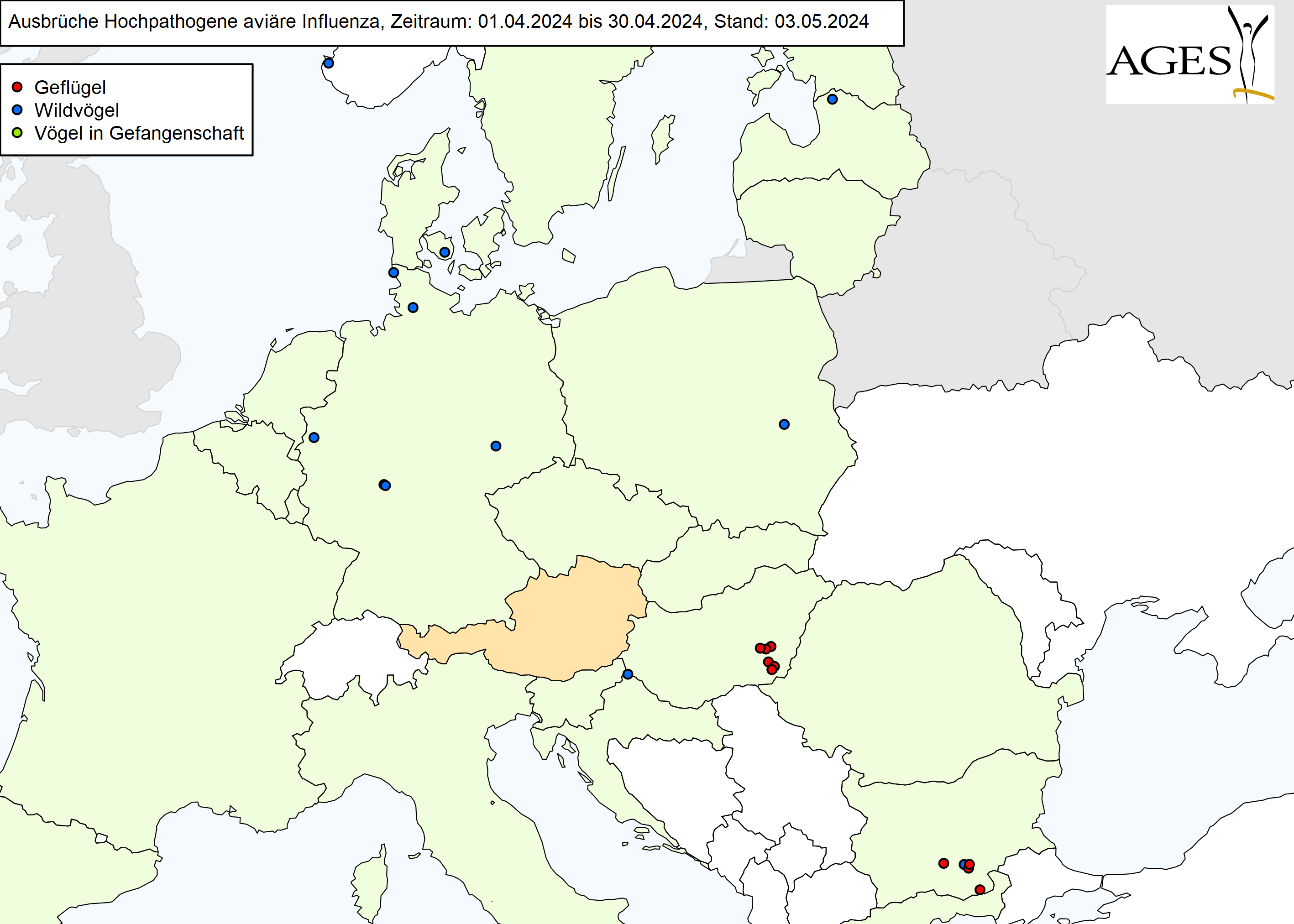

Situation in Europa

Geflügel

Im April 2024 wurden in Europa bei Geflügel 12 Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza A(H5N*) in das ADIS gemeldet (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche). Im Vormonat März wurden 6 Ausbrüche aus 4 Ländern gemeldet.

Betroffen waren in Ungarn Haltungen von Enten, Gänsen und Puten in den Komitaten Békés und Jász-Nagykun-Szolnok (8 Ausbrüche), die zu den wichtigsten Gebieten der Geflügelhaltung in Ungarn zählen. Vier der Ausbrüche wurden von den ungarischen Behörden als Sekundärausbrüche eingestuft.

In Bulgarien (4 Ausbrüche) wurde im Berichtszeitraum in 2 Legehennenbetrieben, einem Mastbetrieb und einer Hobbyhaltung Influenza A(H5N*) nachgewiesen.

Mit einer Entfernung von 268 km trat der HPAI-Ausbruch bei Geflügel in Bulgarien mit der geringsten Distanz zur österreichischen Staatsgrenze auf (siehe Abbildung HPAI-Distanz).

Wildvögel

Die Anzahl der Meldungen von Ausbrüchen bei Wildvögeln ist im April mit 12 Ausbrüchen im Vergleich zum Vormonat (52 Ausbrüche) weiter gesunken. Neben Wasservögeln wurden vermehrt auch Greifvögel positiv auf HPAIV getestet. Betroffen waren im Berichtszeitraum 7 Länder in Europa, nachdem im Vormonat Meldungen aus 12 Ländern erfolgten (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche).

Sechs Ausbrüche wurden aus Deutschland gemeldet, vereinzelt waren auch Wildvögel im Osten Europas betroffen (siehe Abbildung HPAI-Karte). Mit Deutschland und Slowenien erfolgten im April in zwei Nachbarländern Österreichs HPAI-Ausbruchsmeldungen bei Wildvögeln (siehe Abbildung HPAI-Karte).

Vögel in Gefangenschaft

Im April 2024 wurde in Europa bei Vögeln in Gefangenschaft kein Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza in das ADIS gemeldet (Vormonat 1 Ausbruch) (siehe Tabelle HPAI-Ausbrüche).

Einen umfassenden Überblick der European Food Safety Authority (EFSA) über den aktuellen Seuchenzug und einen Vergleich mit den Vorjahren finden Sie hier.

Das Europäische Referenzlabor für Aviäre Influenza und Newcastle Disease in Italien (EURL AI/ND) stellt in einem Datenportal detaillierte Informationen über HPAI-Ausbrüche in Europa zur Verfügung.

| GE | WV | VG | GE | WV | VG | GE | WV | VG | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Deutschland | 4 | 66 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| Dänemark | 4 | 41 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Polen | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Moldawien | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tschechien | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Slowenien | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Ungarn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |

| Bulgarien | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |

| Rumänien | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Schweden | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Slowakei | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Niederlande | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Österreich | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Italien | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kroatien | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Ukraine | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Frankreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bosnien und Herzegowina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Litauen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zypern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| GESAMT | 64 | 170 | 18 | 6 | 52 | 1 | 12 | 12 | 0 |

Folgen für Österreich

Aufgrund der europaweiten Entspannung der Seuchensituation wurde eine neuerliche Risikobewertung duchgeführt. Mit 18. April 2024 ist die 2. Novelle der Geflügelpest-Verordnung 2007 in Kraft getreten. Mit dieser Änderung werden alle Gebiete stark erhöhtem Geflügelpest-Risiko aufgehoben. In Teil B der Anlage 1 (zu §8) sind Gebiete mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko in Österreich ausgewiesen. Für das übrige Bundesgebiet gilt kein erhöhtes Geflügelpest-Risiko. Eine entsprechende Karte finden Sie hier.

In Gebieten mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko müssen Tierhalter Maßnahmen zum Schutz ihrer Tiere vor der HPAI und der frühzeitigen Erkennung einer Infektion verpflichtend umsetzen. Diese Pflichten sind in §8 der Geflügelpest-Verordnung 2007 aufgeführt. Behörden können unter Berücksichtigung der epidemiologischen Situation Veranstaltungen mit Geflügel sowie anderen gehaltenen Vögeln (Tierausstellungen, Tierschauen, Tiermärkte, etc.) untersagen oder unter Vorschreibung bestimmter Auflagen und Bedingungen zulassen. Geflügelbetriebe, Zoo- und Hobbyhaltungen sollten mit erhöhter Sorgfalt Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen umsetzen. Direkte oder indirekte Kontakte zu Wildvögeln stellen ein potenzielles Risiko einer Übertragung dar und sollten konsequent verhindert werden.

Mit der “AI-Risikoampel” oder dem Online-Fragebogen “Biocheck” stehen kostenlose und anonyme Möglichkeiten zur Überprüfung des Status der Biosicherheit zur Verfügung. Für Hobby- und Kleinhaltungen hat die AGES in einem Infoblatt die wichtigsten Informationen über die HPAI, verpflichtend umzusetzenden Maßnahmen sowie weitere Empfehlungen zusammengefasst. Beispiele für Informationsmaterial für Geflügelbetriebe finden Sie hier.

Die AGES stellt zur Veranschaulichung der notwendigen Maßnahmen beim Betreten und Verlassen von Seuchen(-verdächtigen) Betrieben ein Video für die zuständigen Personen und andere Interessierte zur Verfügung.

Jede Geflügelhaltung ist der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden.

Tot aufgefundene oder verendende Wildwasservögel und Greifvögel müssen unmittelbar der Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet und im Nationalen Referenzlabor (AGES IVET Mödling) untersucht werden, damit frühzeitig entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.

Kommentar

Die Zahl der gemeldeten Ausbrüche in Europa ist aktuell so gering wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr. Auch von erneuten Ausbrüchen in Brutkolonien von Wildvögeln wurde bislang nicht berichtet. Die vereinzelten Nachweise bei Wildvögeln und Ausbrüche bei Geflügelhaltungen sind jedoch ein Beleg, dass das Virus weiterhin in Europa auftritt und das Risiko eines Eintrags in Geflügelhaltungen und Haltungen von Vögeln in Gefangenschaft weiterhin besteht.

In den USA wurde am 25. März 2024 weltweit erstmalig Influenza A(H5N1) der Linie 2.3.4.4b bei Rindern nachgewiesen. Bis zum 3. Mai erfolgten Nachweise in 36 Herden von Milchkühen in 9 Bundesstaaten USDA. Ein Mensch, der direkten Kontakt zu infizierten Kühen hatte, infizierte sich ebenfalls und zeigte Konjunktivitis. In der Umgebung von betroffenen Betrieben wurden Katzen und Wildvögel positiv auf HPAI A(H5N1) getestet CDC. Erkrankte Kühe scheiden über die Milch große Mengen Virus aus, in Proben von pasteurisierter Milch aus dem Einzelhandel konnte das Virusgenom nachgewiesen werden. Infektiös sind die Viren nach der Pasteurisierung nicht mehr. Von dem Konsum von Rohmilch und Produkten daraus wird dennoch abgeraten FDA. Bei Kühen ohne Krankheitssymptome erfolgte nach der Schlachtung in einigen Fällen ein Virusnachweis aus der Lunge. Weitere Untersuchungen entlang der Lebensmittelkette werden derzeit durchgeführt. Das CDC geht davon aus, dass eine Übertragung zwischen Betrieben durch Tiertransporte und eine Übertragung von Tier zu Tier mechanisch (beispielsweise durch Melkzeug) erfolgte. Eine mögliche Infektion über Nebenprodukte aus der Geflügelhaltung (z.B. Einstreu, Kot, verstreutes Futter) wird ebenfalls diskutiert. Diese Nebenprodukte werden in einigen Fällen dem Futter für Rinder als zusätzliche Protein-, Energie- und Mineralienquelle beigemischt. In Europa ist dies nicht erlaubt.

Der Nachweis von HPAI A(H5N1) mit den bei Ziegen und Rindern beschränkt sich derzeit auf die USA. In Österreich können jedoch grundsätzlich auch andere Krankheiten durch Lebensmittel übertragen werden. KonsumentInnen wird daher empfohlen sich an die grundlegenden Regeln der Küchenhygiene zu halten, Eier und Fleisch gut durchzugaren und auf Rohmilch zu verzichten.

Quellen

ADIS, EFSA, USDA, CDC, FDA, CDC

Im Berichtzeitraum (Stichtag: 03.05.2024) wurden in das ADIS 5 Rabies (Tollwut)-Ausbrüche (Vormonat 4 Ausbrüche) gemeldet. Alle Nachweise erfolgten in bereits bekannten Tollwut-Gebieten. Zwei Ausbrüche in Ungarn (ein Fuchs und eine Katze) wurde aus dem Grenzgebiet zur Ukraine und Rumänien gemeldet. Der Ausbruch in Rumänien (ein Fuchs) trat im Norden des Landes. Moldawien meldete einen Ausbruch beim Rind. Ein Tollwutausbruch in Polen (ein Fuchs) trat im Südosten des Landes auf. Für einen Überblick über die letzten drei Monate siehe Tabelle RABIES-Ausbrüche.

Das Risiko für Österreich wird aktuell als gering eingestuft.

| Feb | Mrz | Apr | |

|---|---|---|---|

| Türkei | 10 | 1 | 0 |

| Ungarn | 6 | 1 | 2 |

| Rumänien | 4 | 2 | 1 |

| Polen | 1 | 0 | 1 |

| Moldawien | 0 | 0 | 1 |

| GESAMT | 21 | 4 | 5 |

Kommentar

Eines der größten Risiken der Wiedereinschleppung von Tollwut in eine tollwutfreie Population ist das Einbringen von nicht geimpften Tieren aus Ländern mit endemischer Tollwut. Die Überwachungsmaßnahmen sollten darauf abzielen, die illegale Einfuhr von nicht geimpften oder erkrankten Heimtieren (Hunde/Katzen) zu verhindern.

Österreich wurde 2008 für frei von terrestrischer Tollwut erklärt. Der letzte Ausbruch mit einem Feldvirus wurde 2002 bei Füchsen in Kärnten detektiert. Die Zirkulation des Tollwutvirus in der österreichischen Hundepopulation ist bereits seit 1950 erloschen.Die Fledermaustollwut ist ein eigenständiges Infektionsgeschehen und steht nicht mit der terrestrischen Tollwut in Zusammenhang. Im September 2023 wurde erstmals auch in Österreich Fledermaustollwut bei einer Breitflügelfledermaus nachgewiesen. Eine Übertragung von Fledermaustollwut auf andere Tierarten bzw. auf den Menschen ist extrem selten und konnte in Österreich bis dato auch nicht festgestellt werden. Weitere Informationen über Tollwut finden Sie hier.

Quellen

Im Berichtszeitraum (Stichtag: 03.05.2024) wurden ein WNV-Ausbruch in Frankreich bei einem Pferd und keine Ausbrüche bei Vögeln in das ADIS gemeldet (siehe Tabelle WNV-Ausbrüche). In der EU/EAA sind die WNV- Fälle bei Pferden und Vögeln meldepflichtig.

Der WNV-Fall in Frankreich wurde am 02.04.2024 in Charente-Maritime bei einem asymptomatischen Pferd im Rahmen einer serologischen Untersuchung durch einen ELISA-Test nachgewiesen. Der letzte Ausbruch in Frankreich wurde am 13.11.2023 in der Region Gironde bei einem Pferd festgestellt. Dieser erste Fall markiert einen frühen Beginn der Übertragungssaison des West-Nil-Virus in Frankreich im Vergleich zu den vorherigen Saisons.

Das Risiko für Österreich wird derzeit als gering eingestuft.

Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) geht von einer Übertragungssaison von Juni bis November aus.

Einen Überblick über die WNV-Infektionen bei Menschen, Pferden und Vögeln in der EU und den EU-Nachbarländern erhalten Sie auf der interaktiven Karte des ECDC.

Weitere Informationen zur Vorbeugung einer Infektion sowie eine Karte mit der räumlichen Verteilung der WNV-Nachweise in Österreich finden Sie auf der Homepage der AGES.

| VO | EQ | VO | EQ | VO | EQ | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Italien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| GESAMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Quellen

Im April 2024 erfolgte in Europa keine Ausbruchsmeldung zur EHD in das ADIS. Der letzte Nachweis erfolgte im Januar in Italien bei einem Damhirsch auf Sardinien. Im Süden Europas kam es in den vergangenen Monaten vereinzelt zu Ausbrüchen der EHD.

Das Risiko für Österreich wird als aktuell als gering eingestuft.

| RI | CE | SO | RI | CE | SO | RI | CE | SO | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar

Die Epizootische Hämorrhagie ist eine Viruserkrankung wildlebender und domestizierter Wiederkäuer sowie Kameliden. Auslöser ist ein mit dem Virus der Blauzungenkrankheit verwandtes Virus (EHDV). Die Übertragung erfolgt über den Stich/Biss von Insekten (Gnitzen). In gemäßigten Zonen erfolgt daher eine Infektion üblicherweise im Spätsommer/Herbst. Menschen sind von der Erkrankung nicht betroffen. Seit 2022 tritt die EHD auch in Europa auf. In Österreich ist die EHD bisher noch nicht vorgekommen. Die EHD ist eine wichtige Differentialdiagnose zur Blauzungenkrankheit bei Hirschen und Rindern. Schafe und Ziegen erkranken üblicherweise nicht nach einer EHDV-Infektion. Die AGES hat Verfahren zur virologischen und serologischen Diagnostik der Erkrankung etabliert, da aufgrund der unspezifischen Symptomatik eine labordiagnostische Abklärung unerlässlich ist.

Quellen

Aktualisiert: 08.09.2023

Weiterhin Ausbrüche in Europa